大学と眼科医による、ホームワック開発の臨床試験結果

この記事の目次

臨床試験実施方法

- 実施年:1974年

- 実施者:東京医科歯科大 鈴木弘一先生

- 実施対象:東京都板橋区立志村第二小学校の生徒、東京都立豊島病院眼科外来を受診した患者

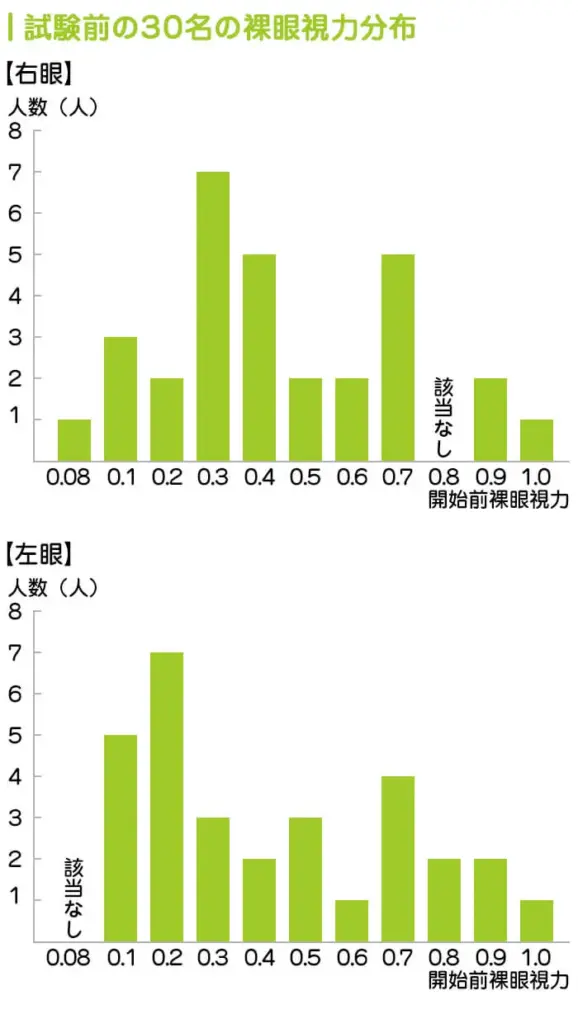

- 実施人数:男子15名 女子15名の合計30名

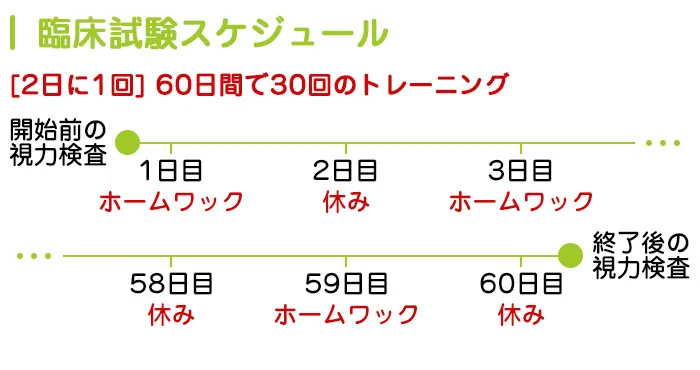

- 試験回数:30回

- 試験期間:60日間

- 使用した機器:ホームワックの試作機

- 試験結果が掲載された論文:臨床眼科第29巻第7号昭和50年7月15日

臨床試験実施にあたっての条件

- 治験前後の視力検査の正確を期すため、検査場所、検者、照明、機器等を同じ環境とした。

- 視力検査は眼を細めないように注意しながら、Cマーク(ランドルト環)の視力検査表で測定を行う。

ただし、視力表への慣れを避けるために、治験中の視力検査を一切行わず、治験後の視力検査表は、開始前と全く違う配列のCマーク(ランドルト環)のものを使用。 - ホームワックを20分間覗いて、TVを正面から視聴。

治験の間は、他の薬剤や治療は一切行わず、生活改善なども特に行わずに、普段通りの生活を行って頂いた。 - 2日に1回のペースでホームワックを行い、60日間で30回行う。

臨床試験結果

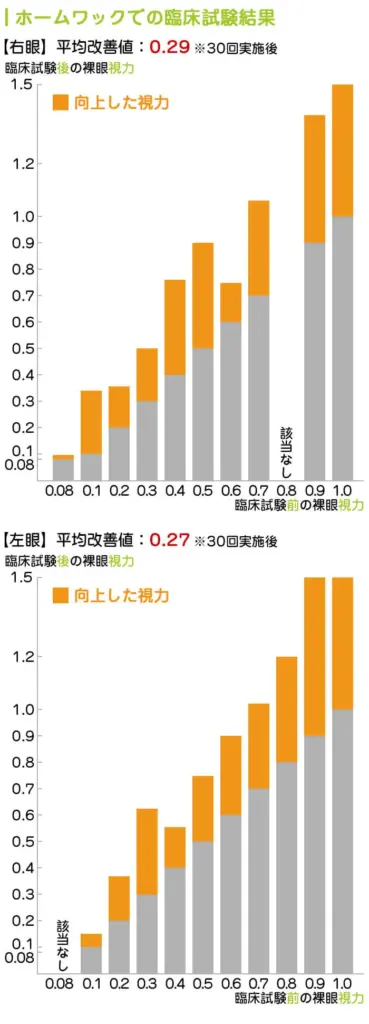

ホームワックによる裸眼視力の変化

試験前平均値 0.43 → 試験後平均値 0.71 平均改善値 0.28

比較のために実施された臨床試験結果

- ミドリン(散瞳剤目薬)を用いた治療

- 実施年:1974年

- 実施者:東京医科歯科大 鈴木弘一先生

- 実施対象:東京都立豊島病院眼科外来を受診した患者

- 実施人数:34名

- 点眼回数:40回(1日1回)

- 点眼期間:40日間

- 使用した点眼薬:ミドリンP

ミドリンとは、眼底(目の奥)を検査するために用いられる目薬です。

目の筋肉を麻痺させて、瞳を大きくし、眼球内部の検査を容易にします。

近視の治療に用いられる場合は、固くなった目の筋肉を麻痺させて緩める事を目的に使われます。

ミドリンには、副作用として、目の充血や痛みなどの症状があり、長期に渡る使用は推奨されていません。

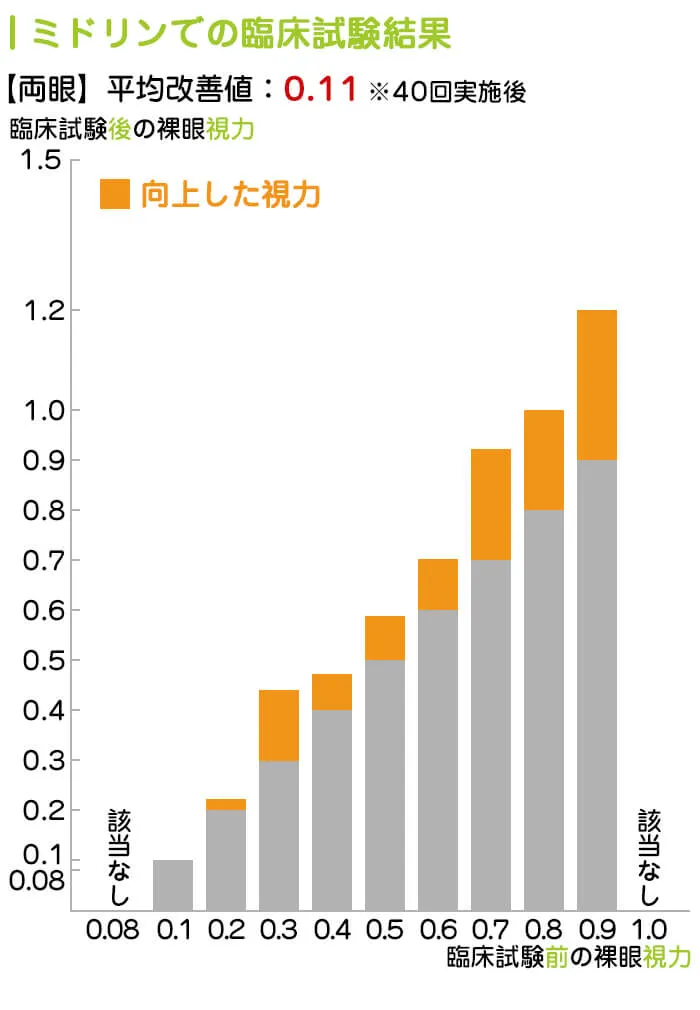

ミドリンによる裸眼視力の変化

試験前平均値 0.44 → 試験後平均値 0.55 平均改善値 0.11

屈折度数の変化比較

ホームワックによる屈折度数の変化

試験前平均値 -1.33 → 試験後平均値 -0.78 平均改善値 0.55

ミドリンによる屈折度数の変化

試験前平均値 -0.96 → 試験後平均値 -0.97 平均改善値 -0.01(※改善なし)

詳しい屈折度数の変化結果については、こちらをご覧ください。

臨床試験結果のまとめ

ホームワックによる裸眼視力の変化

試験前平均値0.43 → 試験後平均値0.71 平均改善値0.28

ミドリンによる裸眼視力の変化

試験前平均値0.44 → 試験後平均値0.55 平均改善値0.11

数字に現れた視力改善の兆し——60日間の結果から見えてきた可能性

ホームワックを用いた臨床試験では、屈折度数の平均が -1.33から-0.78へと0.55の改善、裸眼視力も 0.43から0.71へと0.28の向上が確認されました。

一方、比較対象であるミドリンでは、屈折度数の改善は -0.01とほぼ変化がなく、裸眼視力の向上も 0.11と限定的でした。

これらの数値は一見すると「わずかな変化」と感じられるかもしれませんが、重要なのはわずか60日間の結果であるという点です。

視力は短期間で劇的に変化するものではありませんが、継続的なトレーニングと生活習慣の見直しにより、中長期的により大きな改善が期待できる分野です。

また、ミドリンは医薬品であるため、副作用のリスクを考慮すると長期的な使用には限界があります。

一方でホームワックは、目に負担をかけず自然なピント調節機能に働きかけるため、安全に継続できる選択肢として注目されています。

この試験結果は、「日々の積み重ねが、視力という目に見える変化をもたらす」ことを示唆しています。数字の背景にある可能性に、ぜひご注目ください。

近視治療比較

| ホームワック | ミドリン(散瞳剤目薬) | 眼科のワック | |

| 副作用 | ◎なし | × 充血や痛みなど | ◎なし |

| 継続性 | ◎自宅で好きなテレビを見るだけ | △長期使用の場合、副作用が懸念 | △通院が面倒で、スライドを見る形式で飽きやすい |

| 効果 | ◎30回の試験で 平均視力改善値0.28 | △40回の試験で 平均視力改善値0.11 | ?試験データの公表無し |