スマホ老眼のトレーニング方法|メガネに頼らない目のセルフケア

執筆:眼育総研事務局

眼育総研事務局は、目の健康と視力ケア情報サイト「視力ランド」を運営

最近、スマートフォンの画面を見ていると近くの文字がぼやける、ピントが合いにくい、目がすぐに疲れるといった不調を感じることはないでしょうか。

これらは「スマホ老眼」と呼ばれる症状のサインかもしれません。

かつて老眼は40代以降の悩みとされていましたが、昨今ではスマートフォンの普及により、20代や30代でも同様の症状を訴える人が増えています。

これらの症状を放置すると、目だけでなく全身の不調につながる可能性もあるため、早期の対策が求められます。

この記事の目次

そもそも「スマホ老眼」とは?考えられる原因と症状

スマホ老眼は、医学的には「調節緊張」という状態で、目のピント調節機能を担う毛様体筋が過度に緊張し、凝り固まることで起こります。

主な原因は、スマートフォンを長時間見続ける行為にあります。

小さな画面を至近距離で見つめることで毛様体筋は常に緊張状態を強いられ、ピント調節機能が一時的に低下します。

特に、暗い場所でのスマートフォンの使用や、画面を高速でスクロールする行為は目に大きな負担をかけ、症状を悪化させる要因となります。

長時間のスマホが引き起こす目のピント調節機能の衰え

スマホ老眼は、目の使い方によって二つのタイプに分けられます。

一つは「調整緊張型」で、メガネやコンタクトレンズで視力を矯正した状態でスマートフォンなどを長時間見続けることで起こります。

この場合、毛様体筋が常に緊張した状態になり、水晶体も厚いまま固まってしまうため、遠くを見ようとしてもピントが合いにくくなります。

もう一つは「調整弛緩型」で、近視の人が矯正器具を使わずに裸眼で近くを見続けた場合に発生します。

毛様体筋がほとんど動かない状態が続くことで筋肉が衰え、いざメガネなどを装用して遠くを見ようとした際に、ピント調節がうまく機能しなくなります。

どちらのタイプも、ピント調節機能の柔軟性が失われることが特徴です。

もしかしてスマホ老眼?手軽にできるセルフチェック項目

スマートフォンの文字が夕方になると読みにくく感じたり、無意識に腕を伸ばして画面から距離を取ろうとしたりする場合、スマホ老眼の可能性があります。

以下の項目で、自身の状態を確認してみましょう。

3つ以上当てはまる場合は眼精疲労やピント調節機能の低下が始まっているサインです。

夕方から夜にかけて、スマートフォンの文字がにじんだり小さく感じたりする

以前よりも腕を伸ばして物を見ることが増えた

近くから遠く、または遠くから近くへ視線を移した際にピントが合うまで時間がかかる

画面の明るさを上げたり、文字サイズを大きくしないと見づらい

スマートフォンやパソコンの使用後に、目の奥の重さや肩こり、頭痛を感じやすい

目が乾きやすく、まばたきの回数が増えた

暗い場所や逆光の環境下で特に物が見えにくい

就寝直前までスマートフォンなどの画面を見る習慣がある

これらのチェックはあくまで目安であり、見え方に不安がある場合は専門家へ相談することが重要です。

今日から実践!スマホ老眼におすすめの簡単トレーニング4選

加齢が主な原因である老眼とは異なり、スマホ老眼は目の筋肉の緊張や疲労によって引き起こされるため、適切なケアで改善が期待できます。

目の筋肉をほぐすトレーニングやストレッチを日常生活に取り入れることで、ピント調節機能の回復を促すことが可能です。

これから紹介するトレーニングは、自宅や職場で手軽に実践できるものばかりです。

ただし、症状が長引く場合や強い不快感を伴う場合は、自己判断せずに眼科を受診することも検討してください。

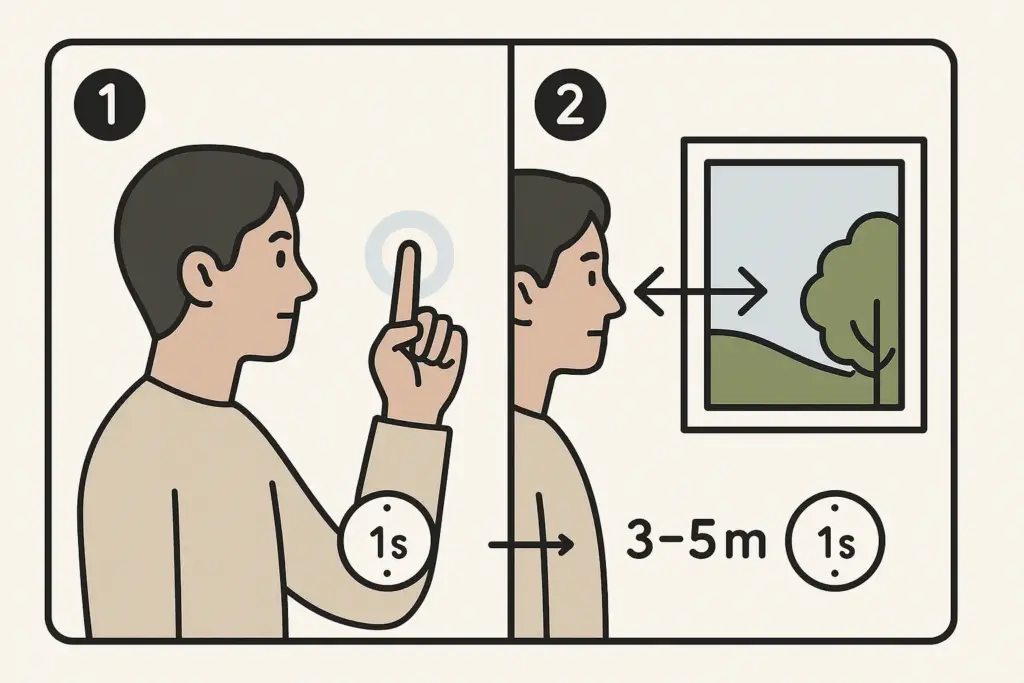

【トレーニング1】凝り固まった筋肉をほぐす遠近交互トレーニング

遠近交互トレーニングは、ピント調節を担う毛様体筋の緊張を和らげ、柔軟性を取り戻すための効果的な方法です。

まず、人差し指を顔の前に立て、指先にピントを合わせます。

次に、腕をゆっくりと伸ばしていき、指先から視線を外さずに目で追いかけます。

腕が伸びきったら、今度はゆっくりと元の位置に腕を戻します。

この一連の動作を数回繰り返してください。

別の方法として、近くの対象物(約30cm先)と遠くの対象物(5m以上先)を決め、それぞれに2秒ずつ交互にピントを合わせる運動も有効です。

このトレーニングを1日に5〜10セット行うことで、凝り固まった目の筋肉を効率的にほぐすことができます。

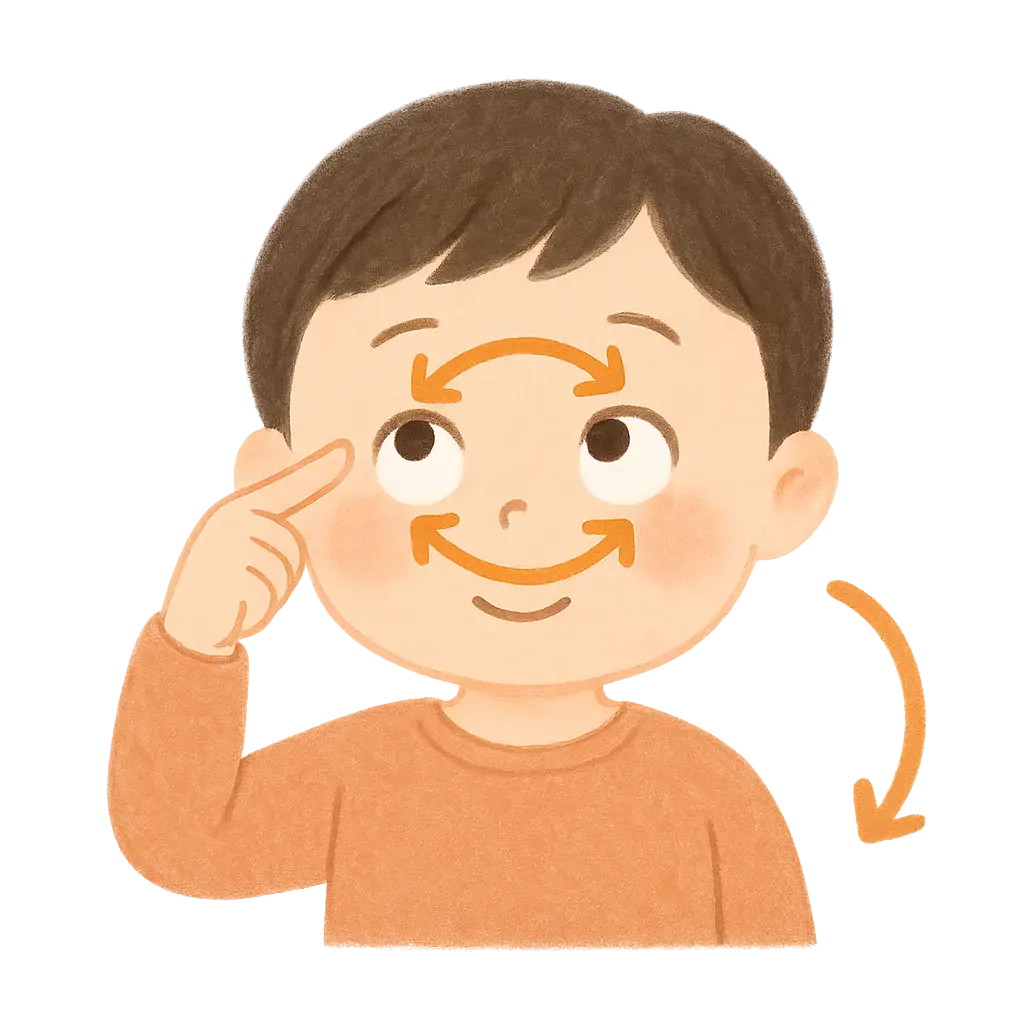

【トレーニング2】目の周りの血流を促す眼球ストレッチ

眼球ストレッチは、目の周りの筋肉を動かすことで血行を促進し、眼精疲労を和らげるのに役立ちます。

まず、顔を正面に向けたまま動かさず、視線だけをゆっくりと右へ移動させ、3秒間キープします。

次に、同様に視線を左へ移動させて3秒間維持します。

これを3往復繰り返してください。

続いて、同じ要領で視線を上下、右斜め上と左斜め下、左斜め上と右斜め下の方向へも動かします。

それぞれの動きを3往復ずつ行いましょう。

このストレッチは、長時間同じ距離を見続けるデスクワークやスマートフォン操作の合間に行うと、目の緊張をリフレッシュさせる効果が期待できます。

1日に数回、気づいた時に実践する習慣をつけると良いでしょう。

【トレーニング3】すきま時間でできる目の疲れを和らげるツボ押し

目の周りには、疲れ目の自覚症状を和らげる目的で用いられるツボがあります。

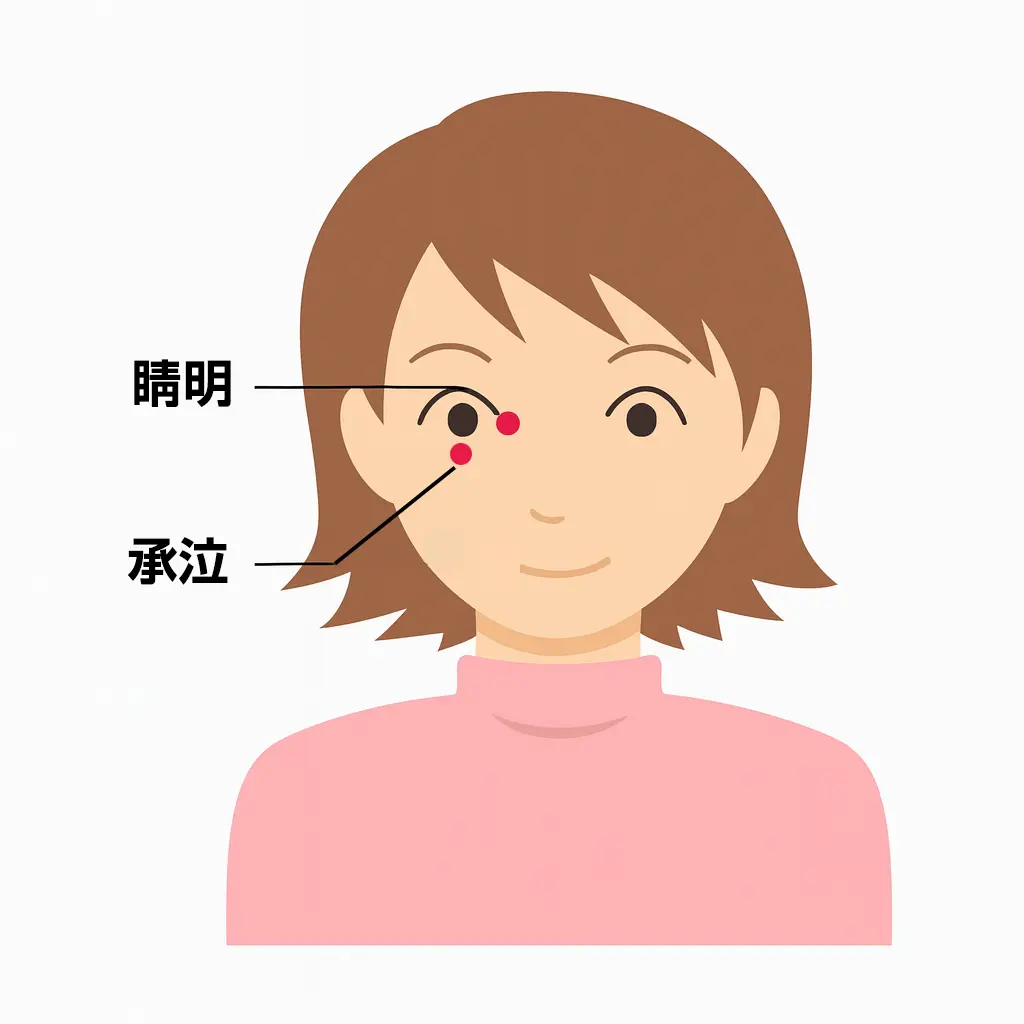

代表的なのが睛明(せいめい)と承泣(しょうきゅう)です。

睛明:目頭のやや上、鼻の付け根のくぼみ付近。目の周囲のこわばりが気になるときに用いられます。

承泣:瞳孔の真下で、眼窩(骨)の縁付近。目の周りの緊張ほぐしに用いられます。

やり方:人差し指または中指の腹で、心地よい弱さで5秒ゆっくり圧をかけ、息を吐きながら押して吸いながら緩める。これを3〜5回。

タイミング:仕事やスマホの合間、就寝前など。血行を促し、こわばりをゆるめるセルフケアとして役立つことがあります。

※ツボ押しは医療行為ではありません。視力を改善させる効果は証明されていません。見え方に不安がある、症状が続く場合は眼科での相談をおすすめします。

【トレーニング4】1日数回3~5分でできるホームワック ピントフレッシュ

ホームワックという機器を使用した「ピントフレッシュ」は、スマートフォンの長時間使用でこわばったピント調節機能を優しくほぐすトレーニングです。

この機器は、内蔵されたレンズがクリアな状態とソフトフォーカスな状態を交互に作り出すことで、目に適度な揺らぎを与えます。

これにより、一点に固定されがちな目の焦点距離を解放し、毛様体筋の緊張を和らげます。

使用方法は、椅子に座って姿勢を整え、目から30〜40cm離して機器をセットし、レンズの切り替わりに合わせて遠くと近くを交互にぼんやりと眺めるだけです。

1日数回、1回あたり3〜5分を目安に、スマートフォンの作業前後や休憩時間に行うのが効果的です。

無理に見ようとせず、リラックスして行うことが重要です。

トレーニング効果を高める!日常生活でできるセルフケア

スマホ老眼の症状を改善するためには、目のトレーニングと並行して、日常生活におけるセルフケアが非常に重要です。

日々の習慣を見直し、目に負担の少ない環境を整えることで、トレーニングの効果を最大限に引き出すことができます。

画面の明るさ設定や食事内容、まばたきの意識など、少しの工夫が目の健康維持につながり、ピント調節機能の回復をサポートします。

トレーニングとセルフケアを組み合わせ、総合的に目の疲れを対策していきましょう。

目の負担を軽減するスマホ画面の明るさと文字サイズ設定

スマートフォン画面の明るさや文字サイズが不適切だと、目に余計な負担をかけてしまいます。

画面の明るさを調整する際は、背景が白いウェブページなどを表示し、白い部分が照明のように眩しく感じたら明るすぎ、グレーがかって見えたら暗すぎのサインです。

周囲の明るさに合わせて、目にとって快適な輝度に設定しましょう。

また、文字サイズが小さいと、無意識に目を凝らしてしまい、眼精疲労の原因となります。

自分が楽に読める大きさに設定を変更することが大切です。

背景色と文字色のコントラストも重要で、一般的には白い背景に黒い文字の組み合わせが、最も目に負担が少なく読みやすいとされています。

これらの設定を見直すだけで、長時間の画面閲覧による目の疲れを軽減できます。

目の健康維持に役立つ栄養素を含む食べ物を紹介

目の健康を内側から支えるためには、バランスの取れた食事が欠かせません。

特に、目の機能維持に役立つ栄養素を意識的に摂取することが推奨されます。

例えば、ほうれん草やブロッコリーに多く含まれるルテインやゼアキサンチンは、網膜を保護する働きがあります。

にんじんやかぼちゃに含まれるβ-カロテンは、体内でビタミンAに変換され、暗い場所での視力をサポートします。

サバやイワシなどの青魚が持つオメガ3脂肪酸(DHA/EPA)は、網膜の健康維持に寄与します。

また、ブルーベリーに含まれるアントシアニンは、眼精疲労の回復を助ける効果が期待されます。

これらの食材を日々の食事にバランス良く取り入れ、目の健康を維持しましょう。

意識的なまばたきで目の乾燥を防ぐ方法

スマートフォンやパソコンの画面に集中していると、まばたきの回数が通常時の3分の1から4分の1程度まで減少するといわれています。

まばたきが減ると、涙の分泌量が不足し、目の表面が乾燥してしまいます。

これがドライアイや眼精疲労の一因となるため、意識的にまばたきをすることが重要です。

対策として、ゆっくりと目を完全に閉じてから開く「フルブリンク法」を1分間に5回ほど繰り返すのが効果的です。

また、「20分作業したら20秒間、遠くを見て目を休ませる」というルールを作り、その際に意識してまばたきをするのも良い方法です。

エアコンの風が直接目に当たらないようにしたり、加湿器を使用したりして、作業環境を整えることも目の乾燥防止につながります。

スマホ老眼のトレーニングを効果的に行うための注意点

スマホ老眼の改善を目指すトレーニングは、ただ行えば良いというものではありません。

効果を最大限に引き出すためには、いくつかの注意点を守ることが重要です。

無理なトレーニングはかえって目に負担をかける可能性があり、逆効果になりかねません。

正しい方法を理解し、自分の体の状態に合わせて継続することが、症状改善への近道です。

作業環境の整備と組み合わせながら、焦らずコツコツと取り組んでいきましょう。

無理のない範囲で毎日継続することが大切

スマホ老眼のトレーニングは、一度に長時間行うよりも、短時間でも毎日継続することが効果を高める鍵となります。

1回3〜5分程度の短いトレーニングを、1日に数回に分けて行うのが理想的です。

特に、朝の作業開始前や昼休み、夕方に目の疲れを感じ始めたタイミングで取り入れると良いでしょう。

トレーニングを行う際は、肩の力を抜き、リラックスした姿勢を保つことが重要です。

また、眼育総研が提唱する「ハーフタイム」──近くを見続けたら数秒〜1分、自分のピントが合う範囲で一番遠い距離をゆったり眺めてピントを外す習慣(目安:5分作業→5秒/10分→10秒を“こまめに”)──を取り入れると、日常的な目の負担軽減に役立ちます。

目に痛みや強い疲労を感じた場合は無理をせず、トレーニングを中断して目を休ませてください。

トレーニングをしても症状が良くならない時の対処法

セルフケアやトレーニングを継続しても症状の改善が見られない場合は、まず自身の生活習慣を再点検することが必要です。

スマートフォンの使用時間が長すぎないか、画面の明るさや文字サイズは適切か、十分な睡眠が取れているかなどを確認しましょう。

トレーニングの頻度ややり方が合っていない可能性もあるため、一度様子を見るのも一つの方法です。

その点では、ホームワック「ピントフレッシュ」のように手順が明確で“自己流になりにくい”トレーニングがおすすめです。

クリア⇄ソフトの切り替え刺激に合わせて1回3〜5分を1日数回などの標準プロトコルで実施でき、負荷のかけ過ぎや偏りを防ぎやすく、前後の見え方・疲労感を簡単に記録して調整する習慣も作れます。

それでも不調が続く場合、使用しているメガネやコンタクトレンズの度数が合わなくなっていることや、ドライアイ、あるいは他の眼科疾患が隠れている可能性も考えられます。

片目だけ見えにくい、目の痛みが続く、物が二重に見えるといった症状があれば、速やかに眼科を受診し、専門家の診断を受けることが重要です。

目に良い食べ物

目の健康を維持するためには、特定の栄養素をバランス良く摂取することが役立ちます。

ビタミンB群は、水晶体や毛様体筋の代謝をサポートし、目の疲れを和らげる働きがあります。

ビタミンAは、網膜で光を感じるために必要な物質の生成に関わり、粘膜を保護して目の乾燥を防ぎます。

また、ビタミンEは強力な抗酸化作用を持ち、目の老化防止に貢献します。

サバやイワシなどの青魚に含まれるDHAは、網膜の主要な構成成分であり、その働きを活性化させます。

このほか、緑黄色野菜に豊富なルテインや、ブルーベリーで知られるアントシアニンも、抗酸化作用によって目の健康を多角的に支える栄養素として知られています。

その目に、未来を。視力ケアの最前線「視力ランド」では、目にやさしいレシピを定期更新しています。ぜひご活用ください。

まとめ

スマホ老眼は、スマートフォンの長時間利用によって目のピント調節機能が一時的に低下する状態であり、若年層にも広く見られます。

この症状の改善には、目の筋肉の緊張をほぐす遠近トレーニングや眼球ストレッチが有効です。

加えて、スマートフォンの画面設定を見直したり、目の健康を支える栄養素を食事から摂取したり、意識的にまばたきをして乾燥を防いだりといった日常生活でのセルフケアを組み合わせることが、より高い効果につながります。

トレーニングを継続しても症状が改善しない場合や、強い不調を感じる際には、自己判断で放置せず眼科などの専門機関に相談してください。