老眼にならない人の特徴とは?近視との関係やなりにくい理由を解説

老眼は加齢に伴う自然な生理現象であり、基本的には誰もが経験するものです。

「近視の人は老眼にならない」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは誤解に基づいています。

実際には、近視の人も老眼になりますが、もともと近くにピントが合っているため、症状を自覚しにくい傾向にあるだけです。

この記事では、老眼の症状が出にくい人の特徴や、近視と老眼の関係性について詳しく解説します。

この記事の目次

そもそも老眼とは?目のピント調節機能が衰える仕組み

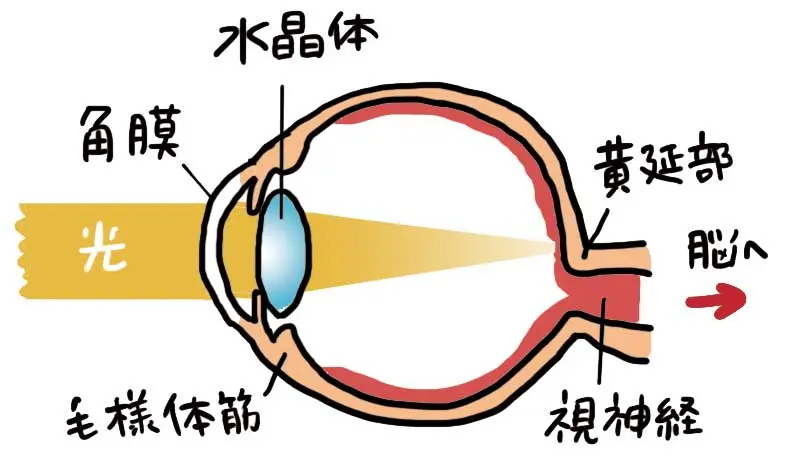

老眼とは、加齢によって目のレンズの役割を担う水晶体が硬くなり、ピントを調節する機能が衰えることで、手元の文字など近くのものが見えにくくなる状態を指します。

ピント調節機能が低下すると、遠くから近くへ視線を移した際に、焦点が合うまでに時間がかかり、視界がぼやけるといった症状が現れます。

一般的に40代頃から自覚し始めるといわれますが、近年ではスマートフォンの長時間利用により、若年層でも同様の症状を訴えるケースが見られます。

老眼に関する原因とメカニズム

老眼の主な原因は、水晶体の硬化にあります。

人間の目は、物を見るときに毛様体筋という筋肉を使って水晶体の厚みを変えることでピントを合わせています。

遠くを見るときは毛様体筋が緩んで水晶体が薄くなり、逆に近くを見るときは毛様体筋が収縮して水晶体を厚くします。

しかし、加齢によって水晶体が弾力性を失い硬くなると、毛様体筋が収縮しても水晶体を十分に厚くすることができなくなります。

この結果、近くのものにピントを合わせる能力が低下し、「手元の細かい文字が読みにくい」といった老眼特有の症状が現れるのです。

老眼が訪れる時期

老眼の自覚症状が現れ始めるのは、一般的に40歳前後とされています。

初期には、スマートフォンなどの小さな文字が読みづらいと感じる程度ですが、年齢を重ねるにつれて徐々にピントが合う距離は遠ざかっていきます。

例えば、40代前半では30cm以内の距離にピントを合わせられたものが、50代前半では40cm以内、60代になると腕を伸ばした距離でないと見えにくくなるなど、症状はゆっくりと進行します。

このピント調節力の低下は、通常60代後半頃には進行が落ち着くとされています。

老眼と近視や遠視との違い

老眼と近視は見えにくさが生じる原因や特徴が異なります。

老眼は加齢による水晶体の硬化と毛様体筋の衰えという老化現象が原因で近くのものにピントが合いにくくなります。

一方近視は眼球の形状特に角膜から網膜までの距離(眼軸長)が長いことなどが原因で光が網膜より手前で焦点を結んでしまう屈折異常です。

近視は近くのものははっきりと見えますが遠くのものがぼやけて見える点にあります。

このように老眼が調節力の問題であるのに対し近視は目の構造的な問題であり両者は根本的に異なる状態です。

【実はいる?】老眼の症状を自覚しにくい人の4つの特徴

老眼の進行度合いには個人差があり、40代になっても症状をほとんど自覚しない人もいます。

そうした人々に共通する特徴として、日常的に目にかかる負担を軽減する生活習慣が挙げられます。

例えば、紫外線から目を守る対策をしていたり、自身の視力に合った適切な矯正を行っていたりすることが関係します。

また、健康的な生活を送ることや、スマートフォンの長時間使用を避けるといった行動も、目の老化を緩やかにする上で影響すると考えられます。

もともと近視で手元にピントが合いやすい

近視の人は老眼にならないと言われることがありますが、これは正確ではありません。

正しくは、老眼の症状に気づきにくいだけです。

老眼によるピント調節機能の衰えは、近視や遠視、正視といった目の状態に関わらず、加齢とともに誰にでも起こります。

しかし、近視の人はもともと網膜の手前でピントが合うため、近くの物が見やすい状態にあります。

そのため、加齢でピント調節力が低下しても、手元が見えにくいという老眼特有の症状を自覚しにくいのです。

近視であっても老眼は進行するため、注意が必要です。

日頃から紫外線対策を徹底している

老眼の主な原因である水晶体の硬化は、紫外線によって進行が促進されることが知られています。

紫外線が目に入ると、内部で活性酸素が発生し、水晶体を構成するたんぱく質を酸化させて変性させます。

この酸化ストレスが蓄積することで、水晶体の透明性が失われたり、弾力性が低下したりするのです。

そのため、若い頃からサングラスや帽子、UVカット機能のあるコンタクトレンズなどを用いて、意識的に目に入る紫外線を防いでいる人は、水晶体の老化が緩やかになり、結果として老眼の進行も遅くなる傾向があります。

自分の視力に合ったメガネやコンタクトを使っている

自分の視力に合っていないメガネやコンタクトレンズを使い続けることは、目に負担をかける原因となります。

度が強すぎたり弱すぎたりすると、ピントを合わせるために毛様体筋が過剰に働き、常に緊張した状態になります。

このような状態が長く続くと、眼精疲労を引き起こすだけでなく、毛様体筋の疲弊を早め、老眼の進行を助長する可能性があります。

定期的に視力検査を受け、その時々の視力に合った矯正器具を正しく使用することが、目の負担を軽減し、老眼の進行を緩やかにすることにつながります。

生活習慣が整っており体の老化がゆるやか

目の老化は、体全体の老化現象と密接に関連しています。

そのため、バランスの取れた食事や適度な運動、質の高い睡眠といった健康的な生活習慣を心がけている人は、全身の老化が緩やかであり、目の老化も遅くなる傾向にあります。

特に、抗酸化作用のあるビタミンやルテインなどを多く含む食品を摂取することは、紫外線などによる目へのダメージを軽減するのに役立ちます。

体全体のコンディションを良好に保つアンチエイジングへの取り組みは、結果的に目の健康を維持し、老眼の進行を遅らせることにも貢献します。

「近視の人は老眼にならない」は本当?気になる噂の真相を解説

近視の人は老眼にならないという話は広く知られていますが医学的には誤りです。

真実は近視の人も他の人と同様に加齢によって老眼になりますがその症状を自覚しにくいという点にあります。

老眼は目のピント調節機能が衰えることで発生する現象でありこれは目の屈折状態に関わらず誰にでも起こります。

近視の人はもともと近くにピントが合っているため老眼によってピント調節力が低下しても手元が見える状態が維持されやすいのです。

そのため老眼鏡がなくても近くの物が見えることから老眼になっていないと錯覚することがあります。

もしかして老眼?自分でできる症状の簡単チェックリスト

最近、目の見え方に変化を感じる場合、老眼が始まっているサインかもしれません。

例えば、「スマートフォンや本の文字が以前より見えにくくなった」「無意識に物を少し離して見ている」「薄暗い場所だと手元の文字が読みにくい」といった症状は、老眼の典型的な初期症状です。

また、「近くのものから遠くのものへ、あるいはその逆へ視線を移したときにピントが合うまで時間がかかる」「長時間の読書やパソコン作業で以前より目が疲れる、肩がこる」といった体感も挙げられます。

これらの項目に複数心当たりがある場合は、老眼の可能性が考えられるため、一度眼科で相談してみるのがよいでしょう。

老眼が始まるのはなぜ?加齢による水晶体と毛様体筋の変化

老眼が始まる直接的な原因は、加齢に伴う目の中の二つの組織、「水晶体」と「毛様体筋」の変化にあります。

カメラのレンズに相当する水晶体は、若い頃は弾力性に富んでいますが、年齢とともに徐々に硬化していきます。

一方、水晶体の厚みを変えてピントを調節する役割を持つのが毛様体筋です。

近くを見るとき、この毛様体筋が収縮することで水晶体が厚くなり、近くにピントが合います。

しかし、水晶体が硬くなると、毛様体筋がいくら収縮しても水晶体の形を十分に厚く変えられなくなります。

このピント調節力の低下が、近くのものが見えにくくなる老眼の正体です。

今日から始められる!老眼の進行を遅らせるための4つの対策

老眼は加齢現象のため完全に避けることはできませんが、日々のセルフケアによってその進行を遅らせることは可能です。

まだ症状を感じていないうちから対策を始めることが理想的ですが、すでに老眼が始まったと感じる人でも、これから紹介する方法に取り組むことで進行を緩やかにする効果が期待できます。

具体的な対策としては、目に良い栄養素を意識した食事、目の筋肉の緊張をほぐすストレッチ、そして見えづらさを我慢せずに老眼鏡を正しく活用することなどが挙げられます。

抗酸化作用のある栄養素を食事に取り入れる

目の健康を維持するためには、栄養バランスの取れた食事が不可欠です。

特に、目の老化を引き起こす一因とされる酸化ストレスから目を守るために、抗酸化作用のある栄養素を積極的に摂取することが推奨されます。

例えば、ほうれん草やブロッコリーに多く含まれる「ルテイン」は、水晶体を酸化から守る働きがあります。

また、ブルーベリーなどに豊富な「アントシアニン」は眼精疲労の軽減に役立つとされています。

にんじんやかぼちゃに含まれる「ビタミンA」も、目の粘膜を健康に保つために重要です。

これらの栄養素を日々の食事にバランス良く取り入れることが、目の老化対策につながります。

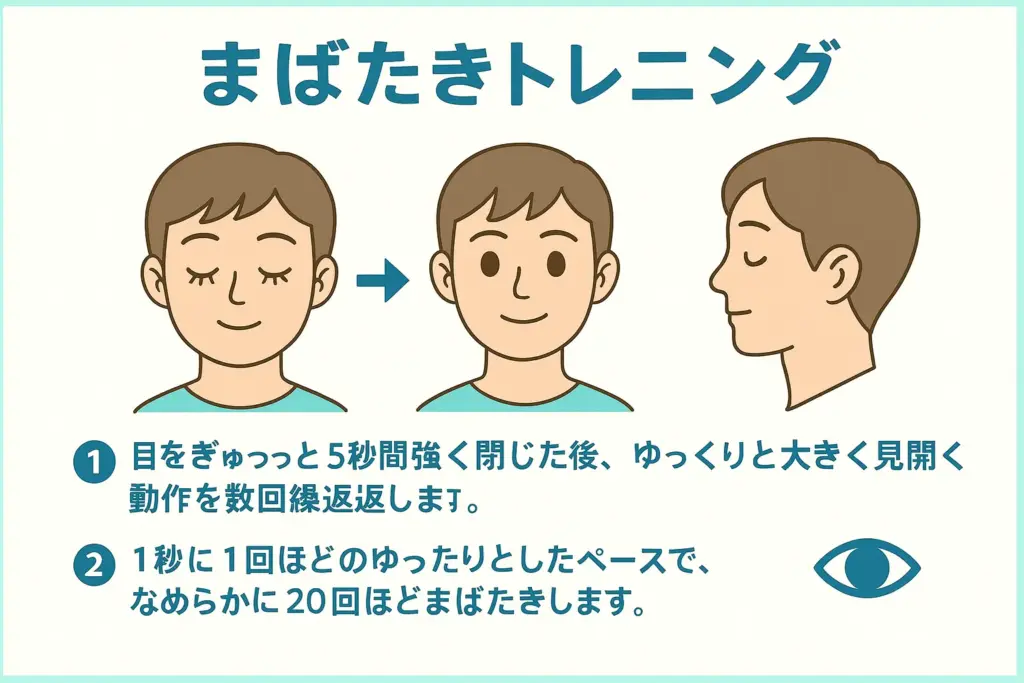

目の筋肉をほぐす簡単なストレッチを習慣にする

パソコンやスマートフォンを長時間使用する現代の生活では、目のピント調節を担う毛様体筋が常に緊張した状態になりがちです。

この筋肉の緊張が続くと、コリ固まってしまい、ピント調節機能の低下を早める可能性があります。

そこで有効なのが、目の筋肉を意識的に動かしてほぐすストレッチです。

ストレッチを行うことで、毛様体筋の緊張が和らぎ、目の周りの血行も促進されます。

これにより、眼精疲労の軽減やドライアイの改善も期待できます。

仕事の合間や就寝前など、時間を決めて簡単なストレッチを習慣にすることが、目の負担を和らげる上で役立ちます。

アイストレッチ法

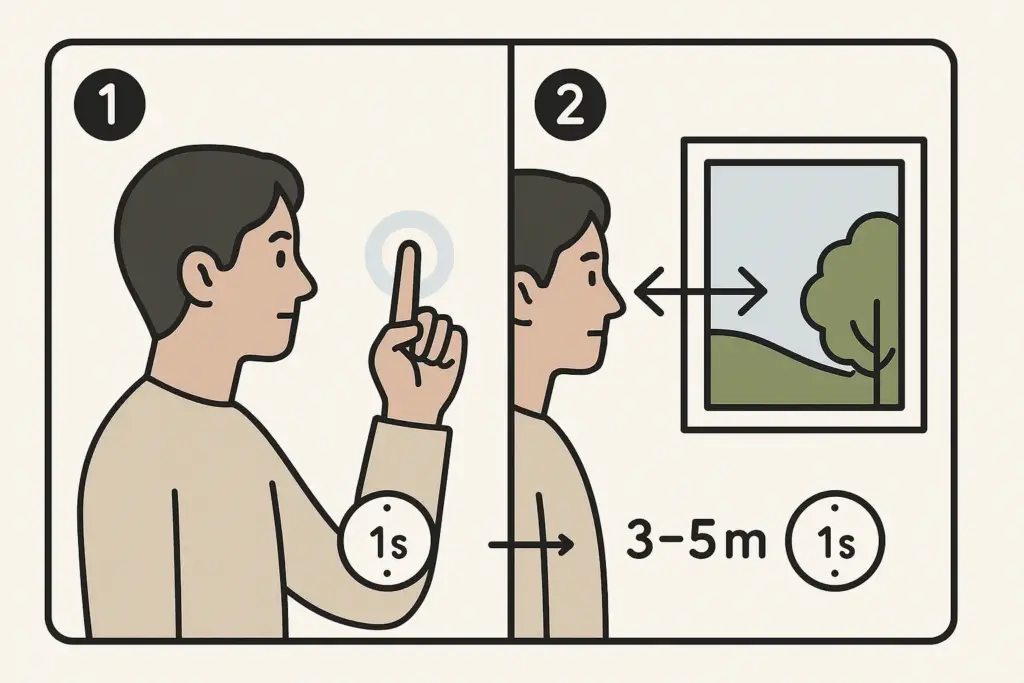

アイストレッチは、仕事の合間や就寝前などリラックスできる時に、ペン(指でも可)を一本用意して腕をまっすぐ伸ばし、ペン先を目の正面に置き、そこに1~3秒ピントを合わせたら、視線だけを窓の外など遠くへ移して1~3秒眺める――この“近く→遠く”を1セットとして5~10回繰り返す簡単な方法です。

メガネやコンタクトはつけたままで構いません。

肩や首の力を抜き、瞬きを我慢せず自然に行い、ペン先が二重に見えたりぼやけるときは距離を少し調整します。

痛みや強い違和感があれば中止し、持病がある場合は医師に相談してください。

近くと遠くを交互に見ることで毛様体筋がよく動き、こわばりをほぐしてピント調節の柔軟性を保つことができます。

目に負担をかけないよう老眼鏡を正しく活用する

手元が見えにくいと感じ始めたら、我慢せずに老眼鏡を使用することが最もシンプルで効果的な対策です。

見えにくい状態を無理に目で補おうとすると、ピント調節筋に過剰な負担がかかり、眼精疲労やそれに伴う肩こり、頭痛の原因にもなります。

老眼鏡は、加齢によって衰えた水晶体のピント調節力をレンズの力で補い、楽に近くを見えるようにするための道具です。

最近では、手元だけでなく中間距離も見やすい中近両用タイプや、遠くから近くまで対応できる遠近両用タイプなど、ライフスタイルに合わせて選べる多様なレンズが存在します。

老眼鏡で毛様体筋に柔軟ストレッチ

老眼鏡は視力を補うだけでなく、目のストレッチにも応用できます。

このストレッチでは、普段使っているものより少し度数の強い、プラス2.0程度の老眼鏡を用意します。

その老眼鏡をかけ、1メートル以上離れた遠くの景色を眺めるだけです。

通常、遠くを見るときは毛様体筋がリラックスしていますが、老眼鏡をかけることで意図的にピントがずれた状態を作り出し、毛様体筋の緊張と緩和を促します。

これにより、硬くなった毛様体筋をほぐし、柔軟性を高める効果が期待できます。

1日に10回程度を目安に行うとよいでしょう。

ホームワックで能動的にストレッチ

セルフケアの一環として、家庭用の視力トレーニング機器「ホームワック」を利用する方法もあります。

この機器は、内部の立体的な風景をレンズ越しに見ることで、目のピント調節筋である毛様体筋を能動的にストレッチさせることを目的としています。

単に目を休ませる受動的なケアとは異なり、意識的に筋肉を動かすことで、加齢による機能の衰えを緩やかにすることを目指すものです。

1日数分程度の使用を習慣化することで、目の筋肉のコリをほぐし、ピント調節機能をケアする一つの選択肢となり得ます。

年齢による見え方の変化を感じ始めた段階での対策として考えられます。

まとめ

老眼は加齢に伴う生理的な変化であり、基本的に誰もが経験するものです。

「近視の人は老眼にならない」という説は誤解であり、実際には症状を自覚しにくいだけで、ピント調節機能の衰えは進行しています。

しかし、老眼の進行度合いは個人差があり、日々の生活習慣が影響を与えることも事実です。

紫外線対策を徹底する、バランスの取れた食事を心がける、目に合った視力矯正を行う、目のストレッチを習慣にするといったセルフケアは、進行を緩やかにする上で役立ちます。

見え方に変化を感じた場合は無理をせず、眼科医に相談することが重要です。