老眼トレーニングで改善!メガネに頼らない目の簡単ケアと効果

最近、手元の文字がぼやけたり、近くのものが見えにくくなったりといった経験はないでしょうか。

それは老眼のサインかもしれません。

老眼は加齢に伴う自然な変化であり、病気ではありませんが、目の負担を減らすためには適切なケアが求められます。

この記事では、老眼が起こる仕組みの解説から、自宅で簡単に実践できるトレーニング方法、症状の進行を緩やかにするためのセルフケアまで、具体的な対策を紹介します。

この記事の目次

そもそも老眼とは?ピントが合わなくなる原因と主な症状

老眼は、目の老化によってピント調節機能が低下する現象で、一般的に40歳前後からその症状を自覚する人が多くなります。

主な原因は、レンズの役割を持つ「水晶体」が加齢により硬くなることと、水晶体の厚みを調節する「毛様体筋」という筋肉が衰えることです。

目は毛様体筋を使って水晶体の厚さを変えピントを合わせますが、水晶体の弾力性が失われ、毛様体筋の力が弱まると調節が円滑に行えなくなり、特に手元や近距離の物が見えにくくなります。

若くても要注意!スマホ老眼との違いとは?

老眼は主に加齢が原因ですが、近年では20代や30代の若年層でも、老眼と似た症状が現れる「スマホ老眼」が増加しています。

これは、スマートフォンやPCの画面を長時間見続けることで、ピント調節を担う毛様体筋が過度に緊張し、一時的に機能不全に陥った状態です。

水晶体の硬化が原因である加齢性の老眼とは異なり、スマホ老眼は目の筋肉の凝りが原因であるため、適切なケアやトレーニングによって症状の改善が見込める点が大きな違いです。

自宅で今すぐ始められる!老眼改善トレーニング6選

老眼の症状を緩和し、進行を緩やかにするためには、目の筋肉を意識的に動かすトレーニングが効果的です。

体を鍛えるのと同じように、目のピント調節に関わる筋肉もストレッチやトレーニングを通じて柔軟性を高め、その働きをサポートすることが可能です。

ここでは、日常生活の合間に自宅で手軽に実践できる6つのトレーニング方法を紹介します。

継続的に行うことで、ピント調節機能の改善が期待できます。

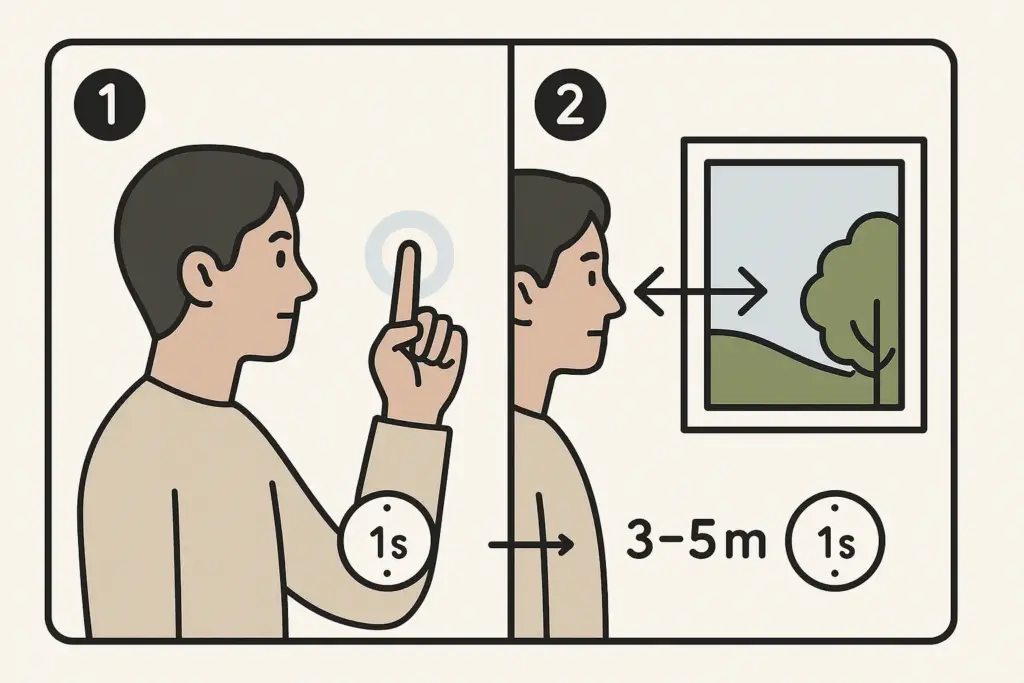

ピント調節機能を鍛える「遠近トレーニング」

遠近トレーニングは、遠い場所と近い場所を交互に見ることで、ピント調節筋である毛様体筋をストレッチし、筋肉の柔軟性を高める訓練です。

まず、腕をまっすぐ前に伸ばして親指を立て、その爪を1秒ほど凝視します。

次に、視線を指の延長線上にある3〜5メートル先の対象物に移し、そこを1秒間見つめます。

このとき、指と遠くの対象物が一直線に並ぶように意識するのがポイントです。

この一連の動作を1セットとして30回程度繰り返します。

1日に数回、気づいたときに行うことで、凝り固まった目の筋肉をほぐす効果が期待できます。

眼球の筋肉をほぐす「上下左右ストレッチ」

上下左右ストレッチは、眼球を動かす筋肉(外眼筋)をほぐし、目の周辺の血行を促進するための体操です。

この運動は、ピント調節筋である毛様体筋の緊張を和らげる効果も期待できます。

やり方は、顔を正面に向けたまま動かさずに、視線だけをゆっくりと真上、真下、真右、真左の順に動かしていきます。

それぞれの方向で数秒間静止すると、よりストレッチ効果が高まります。

このトレーニングで最も重要なのは、顔を固定し、目線だけで動かすことです。

これにより、眼球周りの筋肉がしっかりと伸び、デスクワークの合間などに行うと目の疲れが和らぎます。

目の血行を促進する「ぐるぐる眼球体操」

ぐるぐる眼球体操は、眼球を大きく円を描くように動かすことで、普段あまり使わない目の筋肉まで刺激し、血行を促進させるトレーニングです。

まず、顔を正面に向けたまま固定し、視線だけをできる限り大きく、ゆっくりと時計回りに3〜5周させます。

天井、壁の右端、床、壁の左端と、四隅を意識しながら回すと、筋肉が効果的にストレッチされます。

次に、同様に反時計回りにも3〜5周行います。

この体操を1日に数セット実施することで、眼球に付随する複数の筋肉がほぐれ、目の疲れや緊張の緩和につながります。

焦らず、リラックスして行うことを心がけてください。

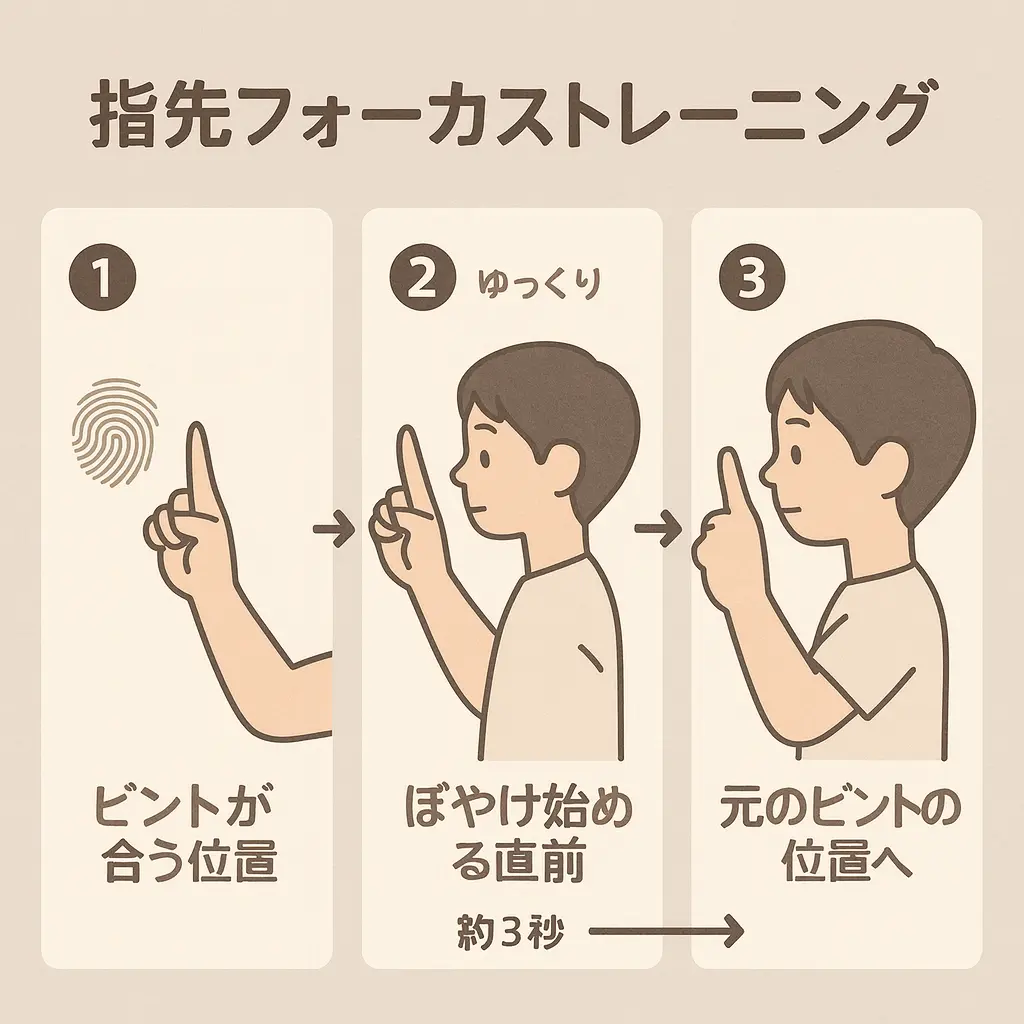

指先を使って簡単!「指先フォーカストレーニング」

指先フォーカストレーニングは、指を前後に動かしながらピントを合わせ続けることで、水晶体の厚さを調整する毛様体筋の柔軟性を養う訓練です。

まず、人差し指を顔の前にかざし、指紋がはっきりと見える位置にセットします。

そこから、ゆっくりと腕を前に伸ばしていき、指先がぼやけ始める直前のところまで遠ざけます。

次に、その位置から再び3秒ほどかけて、元のピントがはっきり合う位置まで指を戻します。

この一連の動きを1セットとして3〜5回繰り返すのが目安です。

1日2回程度行うことで、ピントを合わせる力を意識的に使う練習になります。

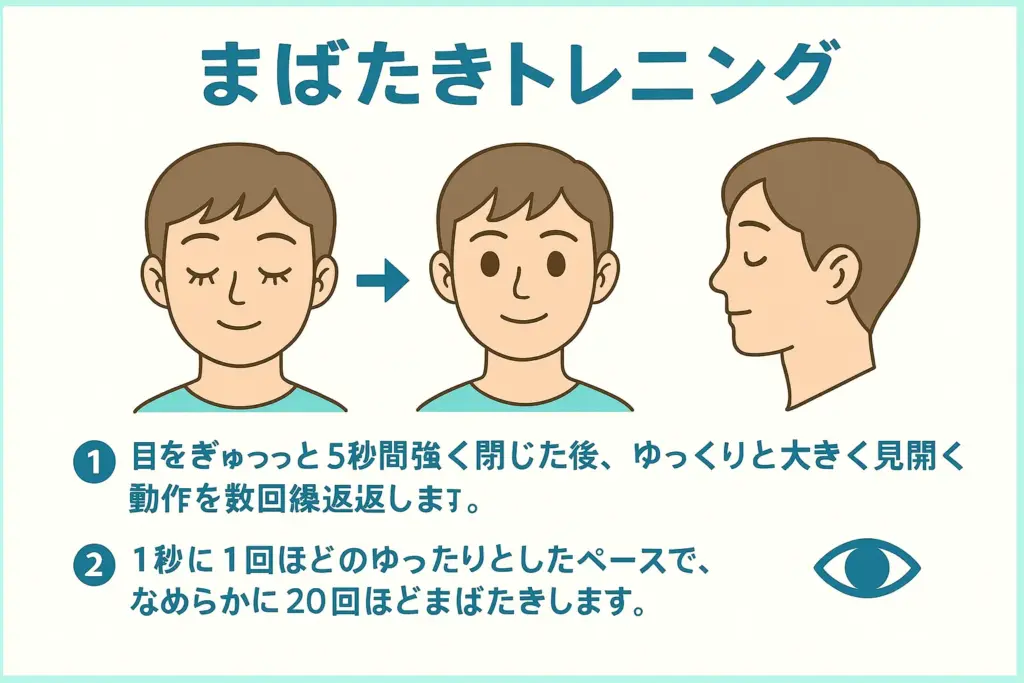

目の緊張を和らげる「まばたきトレーニング」

まばたきは、目の表面を涙で潤して乾燥を防ぎ、目の周りの筋肉の緊張をほぐす重要な役割を担っています。

特に、画面に集中していると回数が減りがちなため、意識的に行うトレーニングが有効です。

まず、背筋を伸ばしてリラックスした状態で、目をぎゅっと5秒間強く閉じた後、ゆっくりと大きく見開く動作を数回繰り返します。

次に、1秒に1回ほどのゆったりとしたペースで、なめらかに20回ほどまばたきをします。

最後に目を閉じて深呼吸をし、まぶたの力が抜けていくのを感じてください。

このトレーニングはドライアイ対策にもなり、ピント調節筋の緊張緩和に役立ちます。

ピントを整え視界をクリアにする「ホームワック」

ホームワックは、家庭で手軽に目のピント調節機能をケアするために設計されたビジョンケア機器です。

この装置は、内蔵された特殊なレンズが自動で切り替わることにより、クリアな視界と少しぼやけた視界を交互に作り出します。

これを見続けることで、目のピント調節に関わる毛様体筋が受動的にストレッチされ、凝りをほぐすという仕組みです。

テレビなどを視聴しながら行えるため、能動的なトレーニングが苦手な人でも継続しやすい点が特徴で、ピントの切り替えをスムーズにする効果が期待されます。

ホームワックの使い方

ホームワックは、老眼対策であれば1日に数回、1回あたり3分から10分程度の使用が目安とされています。

特に、目の筋肉がリフレッシュされる朝や、1日の疲れを癒す就寝前に行うのが効果的です。

使用する際は、まずテレビや壁のポスター、外の景色など、50cm以上離れた場所に視線を向ける対象を決めます。

リラックスした姿勢で機器を裸眼で覗き込み、レンズがクリアな状態とぼやけた状態を繰り返すのを、対象物を見つめながら自然に視聴します。

使用後は数秒間目を閉じて休ませるか、遠くの景色をぼんやりと眺めて目をリラックスさせてください。

ホームワックのよくある質問

効果はいつ頃感じられますか?

ホームワックはレンズ自体が変化して焦点距離に直接的な負荷をかけます。

これにより、ピントの調節幅や切り替えの速さを、よりダイレクトに刺激できる点が特徴です。

効果の現れ方には個人差がありますが、早い人で当日から1週間、緩やかな場合は数週間程度で変化を感じることがあります。

毎日行った方が良いですか?

効果を実感するためには、毎日こまめに継続することが重要です。

長時間近くを見続ける生活が長い場合、遠くと近くを交互に見るトレーニングは有効とされています。

ただし、使用する際は、短い時間から始めて徐々に慣らしていくことが推奨されます。

ホームワックと老眼改善トレーニング

ホームワックの効果を最大限に引き出すためには、他の老眼改善トレーニングや日常的なセルフケアとの組み合わせが有効です。

例えば、デスクワーク中に30分ごとに30秒間遠くを見る習慣を取り入れたり、ホームワック使用時に意識的にまばたきを増やして目の乾燥を防いだりすることで、相乗効果が期待できます。

手動で行うトレーニングと比較して、ホームワックはテレビなどを見ながら受動的にケアができるため、継続しやすいという利点があります。

夕方になると視界がかすみやすい方や、パソコン作業などでピントの切り替えが遅くなったと感じる方に特に適しています。

老眼トレーニングの効果を高める!日常生活でできる4つのケア

老眼トレーニングの効果をより確かなものにするためには、トレーニング単体だけでなく、日々の生活習慣を見直すことが不可欠です。

目の健康は、食事から摂取する栄養素、十分な休息による回復、そしてブルーライトや紫外線といった外部の有害な刺激から目を守る工夫など、様々な要因によって支えられています。

ここでは、トレーニングと並行して実践したい、日常生活の中で簡単に取り入れられる4つのセルフケア方法を紹介します。

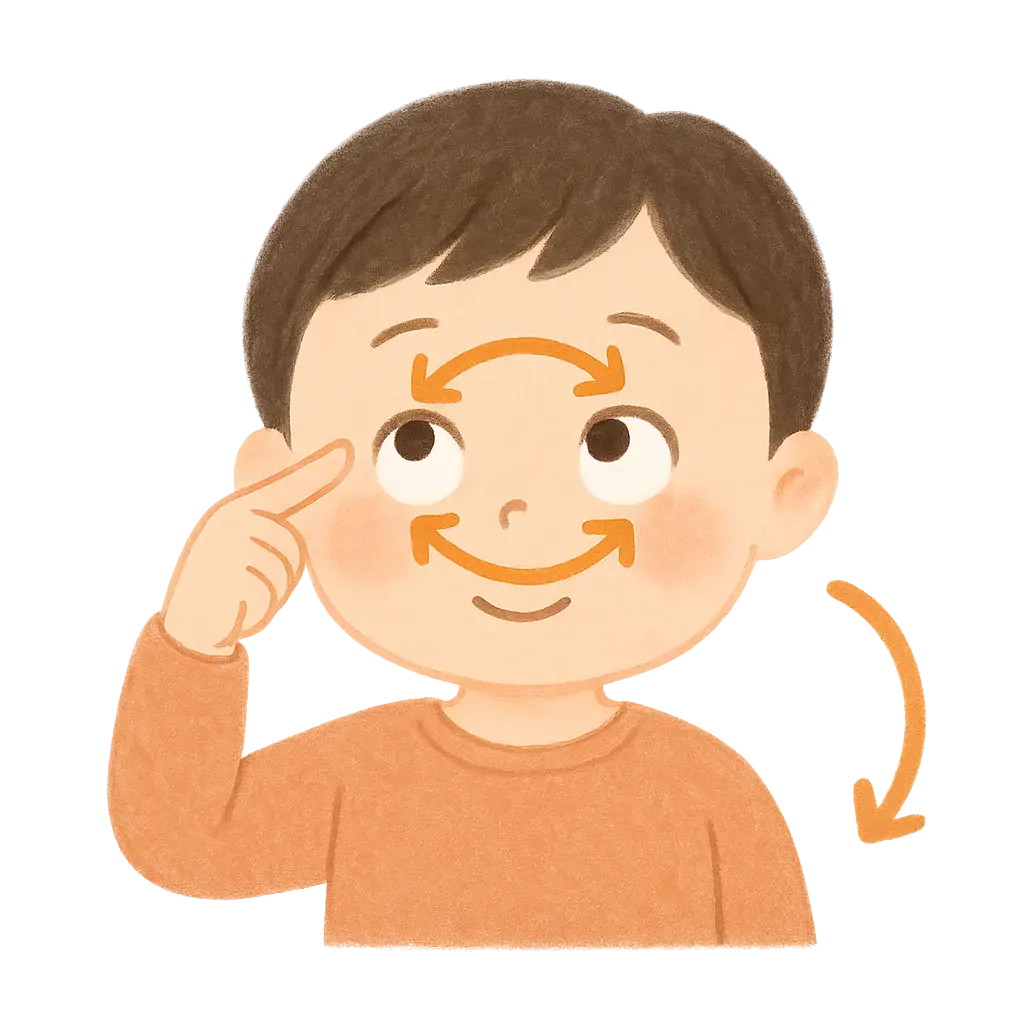

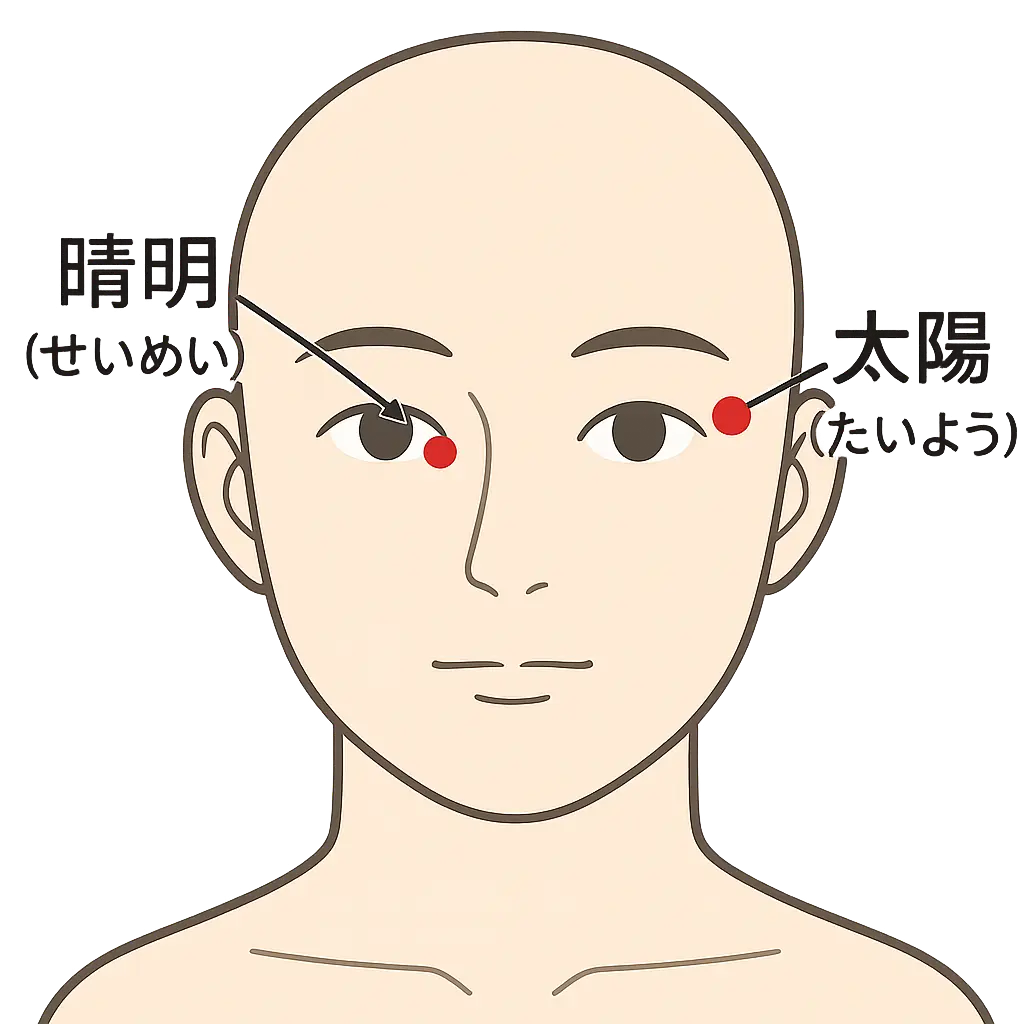

目の周りの血流を改善するマッサージとツボ押し

目の周りの血流が滞ると、筋肉が硬直し、眼精疲労や老眼の症状を悪化させる原因になります。

マッサージやツボ押しは、手軽に血行を促進し、目の疲れを和らげるのに有効な方法です。

例えば、目頭の少し鼻寄りのくぼみにある「晴明(せいめい)」や、こめかみ部分の「太陽(たいよう)」といったツボが知られています。

これらのツボを、息を吐きながら5秒ほどゆっくりと、気持ち良いと感じる程度の強さで押します。

その後、息を吸いながら力を抜くという動作を数回繰り返してください。

マッサージの際は、眼球を直接圧迫しないよう注意し、指の腹で優しく行うことが大切です。

目に良い栄養素を含む食事を意識する

目の健康を体の内側からサポートするためには、バランスの取れた食事が欠かせません。

特に、目の機能維持や老化防止に役立つとされる栄養素を意識的に摂取することが重要です。

例えば、眼精疲労の軽減に効果が期待されるポリフェノールの一種「アントシアニン」はブルーベリーなどに豊富です。

また、網膜を光のダメージから守る「ルテイン」は、ほうれん草やブロッコリーといった緑黄色野菜に多く含まれています。

その他、目の粘膜を健康に保つビタミンA(にんじん、レバー)、抗酸化作用のあるビタミンE(ナッツ類)、血流改善に役立つDHA(青魚)なども積極的に取り入れましょう。

質の良い睡眠で目をしっかり休ませる

睡眠は、日中の活動で酷使された目を回復させるための極めて重要な時間です。

質の良い睡眠をとることで、目の筋肉や神経の緊張が解放され、ピント調節機能の回復が促されます。

慢性的な睡眠不足は、体の回復を遅らせるだけでなく、目の組織の修復も妨げ、老化を早める一因になりかねません。

特に、ピント調節を担う毛様体筋の疲労をリセットするには、十分な休息が必要です。

毎晩一定の時間に就寝する、寝室の環境を整えるなど、良質な睡眠を確保するための工夫を心がけることで、目の健康維持につながります。

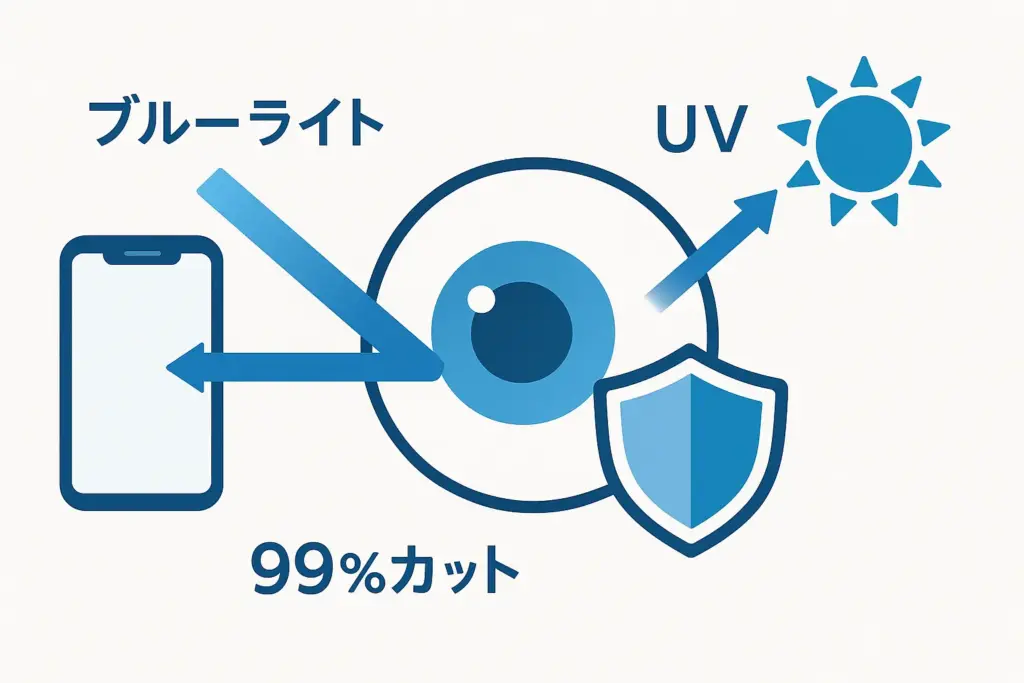

ブルーライトや紫外線から目を守る工夫

スマートフォンやパソコンが発するブルーライトや太陽光に含まれる紫外線は、目の疲れを蓄積させ、老化を促進する大きな要因です。

これらの有害な光から目を守ることは、老眼ケアにおいて非常に重要となります。

長時間のデジタル作業を行う際は、1時間に一度は休憩を挟んで遠くを見る、画面にブルーライトカットフィルムを貼る、あるいはブルーライトカット機能のあるメガネを使用するなどの対策が有効です。

また、紫外線は白内障などの眼病リスクを高めるため、屋外ではUVカット機能付きのサングラスや帽子を活用し、目へのダメージを軽減することが推奨されます。

トレーニングで改善しない場合は?老眼との上手な付き合い方

セルフケアやトレーニングを継続しても手元の見えにくさが改善されず、日常生活に支障を感じるようになった場合は、無理をせずに別の対策を検討することが重要です。

老眼は、適切なツールで視力を矯正することにより、目の負担を大幅に軽減し、快適な視界を取り戻せます。

見えにくい状態を放置すると、眼精疲労からくる頭痛や肩こりの原因にもなるため、眼科医に相談し、自身の目の状態に合った対処法を見つけることが大切です。

ここでは、主な視力矯正の方法について解説します。

手元の作業を楽にする老眼鏡の活用

老眼鏡は、加齢によって低下した目のピント調節機能を補助し、手元や近くの物を見やすくするための最も一般的な矯正器具です。

レンズがピント合わせをサポートするため、読書やスマートフォンの操作、裁縫といった細かい作業時の目の負担を和らげ、文字などをはっきりと視認できます。

普段から近視などでメガネをかけている場合は、遠くを見る用のメガネと手元を見る用の老眼鏡を使い分ける必要があります。

このかけ替えの手間が煩わしいと感じる場合は、後述する遠近両用メガネなども選択肢の一つです。

ライフスタイルに合った適切な老眼鏡を選ぶことで、快適な視生活を維持できます。

遠くも近くも見える遠近両用メガネやコンタクト

遠近両用メガネやコンタクトレンズは、1枚のレンズに遠くを見るための度数と近くを見るための度数が設計されており、視線を動かすだけで遠近両方を見ることができます。

これにより、メガネをかけ替える手間が省けるという大きなメリットがあります。

ただし、特に遠近両用メガネは、レンズの構造上、視界の周辺部に多少のゆがみを感じることがあり、慣れるまでに一定の期間を要する場合もあります。

一般的に、老眼がそれほど進行していない初期段階から使い始めると、視線の使い方にスムーズに慣れやすいとされています。

眼科医と相談しながら、自分に合った製品を選ぶことが重要です。

専門医に相談して視力回復手術を検討する

老眼に対する根本的な解決策として、多焦点眼内レンズを用いた視力回復手術も選択肢の一つです。

この手術では、濁ったり硬くなったりした水晶体を取り出し、代わりに遠くと近くの両方にピントが合う特殊な人工レンズを挿入します。

手術によって、老眼鏡やコンタクトレンズに頼らない生活を送れるようになる可能性があります。

しかし、この手術は誰もが受けられるわけではなく、目の状態によっては適応外となることもあります。

また、手術にはリスクが伴い、費用も高額になるため、専門の医療機関で医師からメリットとデメリットについて十分な説明を受け、慎重に判断することが不可欠です。

まとめ

老眼は加齢に伴い誰にでも起こりうる自然な変化ですが、目のトレーニングや生活習慣の見直しによって、その進行を緩やかにしたり、症状を緩和したりすることが期待できます。

この記事で紹介したトレーニングやセルフケアを日々の生活に取り入れ、目の負担を軽減するよう心がけてみてください。

もし症状が改善せず、見えにくさによる不便を感じるようであれば、無理をせずに老眼鏡や遠近両用レンズといった矯正器具の活用を検討しましょう。

自身の目の状態とライフスタイルに合った方法で適切に対処することが、快適な視界を保つために重要です。