子供の片目だけ視力低下?原因と視力回復のための対策

子供の片目だけ視力が低下していることに気づいたら、原因を特定し適切な対策を講じることが大切です。

この記事では、子供の片目だけ視力が低下する原因と、視力回復のために家庭でできること、眼科での治療法などを解説します。

この記事の目次

子供の視力低下、片目だけの可能性も?

片目だけ視力が悪い…その陰に潜むリスクとは?

子どもの視力は、通常、左右の目がバランスよく発達していくものです。

しかし、片目だけが見えにくいという場合は注意が必要です。

その背景には、左右の目の屈折に差がある「不同視」や、遠視・乱視・斜視などの異常が隠れていることがあり、放置すると弱視につながる可能性もあります。

視力が発達する幼少期に片目だけ使われない状態が続くと、脳がその目の情報を処理しなくなり、視力の発達が妨げられてしまうのです。

本記事では、

・片目だけ視力が低下する主な原因

・見落としやすいサイン

・そして、回復につなげるための対策

について、わかりやすく解説します。

お子さまの視力に不安を感じたとき、何より大切なのは早期の気づきと適切なケアです。

視力は、学習・運動・生活すべての土台となる大切な力。

小さな変化を見逃さず、専門家のアドバイスを受けながら、お子さまの健やかな成長を支えていきましょう。

気になることがあれば、迷わず眼科医に相談を。

正しい知識と行動が、お子さまの未来の視界を明るく照らします。

見逃しがちなサイン

子どもは自分の視力に異常があっても、それをうまく言葉で伝えることができない場合があります。

そのため、保護者が日頃から注意深く様子を観察し、小さな変化を見逃さないことがとても大切です。

以下は、視力低下の可能性を示す、見逃しがちなサインの一例です。

・テレビや絵本を極端に近くで見る

・目を細めて物を見る

・片目をつぶって物を見る

・頻繁に目をこする

・まぶしさを嫌がる

・集中力が続かない、落ち着きがない

・頭痛や肩こりを訴える

・物によくぶつかる、段差でつまずく

これらのサインは、視力の低下だけでなく、遠視・近視・乱視・不同視・斜視など、さまざまな目の異常が背景にある可能性も考えられます。

特に、「片目をつぶる」「片目だけ視力が悪い」といった場合には、不同視による弱視のリスクもあるため注意が必要です。

少しでも気になる行動が見られたら、自己判断せずに眼科専門医の診察を受けることが大切です。

視力は子どもの未来を左右する大切な機能。早期発見と適切な対応が、視力の発達を守るカギとなります。

定期的な視力検査が子どもの目を守る

子どもの視力は、成長とともに大きく変化していくため、定期的な視力検査は欠かせません。

特に、3歳児健診や就学前健診、学校での視力検査は、視力異常を早期に発見する大切なチャンスです。

これらの検査で「要再検」や「視力低下の疑い」が見つかった場合は、必ず眼科を受診し詳しい検査を受けましょう。

視力検査の数値だけでなく、日頃のお子さんの行動や様子にも目を向けて、「何かおかしいな」と感じたら早めの相談が安心です。

視力異常は、早期に見つけて適切な治療を行うことで、視力の正常な発達を促し、将来の弱視や視機能のトラブルを防ぐことができます。

また、視力検査を受ける際には、お子さんが緊張せずリラックスして臨めるように、

・「痛くないよ」「お絵かきみたいなものだよ」と声をかける

・簡単な検査の流れを事前に説明する

など、気持ちを安心させてあげる工夫も大切です。

定期的な視力チェックは、子どもたちの健やかな成長と未来の生活の質を守る、シンプルで大切な習慣。

見逃さず、できることから始めましょう。

考えられる原因:生活習慣と目の病気

スマホやゲームが子どもの目に与える影響とは?

スマートフォンやタブレット、ゲームは、今や子どもたちの生活に欠かせない存在となっています。

しかし、使い方次第では視力に大きな影響を与えることもあるため、注意が必要です。

画面を長時間近くで見続けることで、目のピントを調節する筋肉(毛様体筋)が緊張し続け、目の疲労やドライアイを引き起こしやすくなります。

さらに、近距離での作業の継続は近視の進行リスクを高めるともいわれています。

また、使用環境によっては、片目だけが過度に使われてしまうケースもあり、不同視(左右の目の視力差)による弱視のリスクにつながることもあります。

たとえば、以下のような状況は要注意です。

・寝転がってスマホを見る(片目だけで画面を見る習慣)

・テレビが斜めの位置にあり、ゲームに夢中になるあまり、片目だけで画面を見続けている

・首や体が傾いたままゲームを続けるなど、姿勢が悪い状態での使用

こうした偏った視線や姿勢は、左右の目の使い方に差が生じ、不同視の原因となることもあります。

不同視の原因①:屈折異常(近視・遠視・乱視)

不同視は、左右の目の屈折の度合いに差があることによって起こります。

この屈折のズレの原因となるのが、「近視」「遠視」「乱視」といった屈折異常です。

屈折異常とは、角膜や水晶体の形の異常により、網膜にピントが合わなくなる状態のことです。

左右で屈折異常の程度が異なると、片方の目ばかりを使うようになり、もう片方の視力が十分に発達しない(不同視弱視)ことがあります。

主な屈折異常のタイプ

・近視:近くは見えるが、遠くがぼやけて見える

・遠視:遠くも近くも見えにくい(子どもは調節力で一時的にカバーすることも)

・乱視:物が歪んで見える

原因と対処

屈折異常は、遺伝的な体質や、長時間の近距離作業・姿勢不良など生活習慣によって起こることが多いとされています。

子どもの場合、早期に発見して適切に矯正することがとても重要です。

片目だけ強い屈折異常がある場合は、たとえ見た目では分かりにくくても、眼鏡による矯正が必要になります。

矯正には以下のような方法があります。

・メガネ:左右で度数の異なるレンズを使用して補正

・オルソケラトロジー:就寝中に角膜の形状を矯正する特殊なハードコンタクト(医師の指導下で使用)

安全性や装用感を考慮しながら、眼科医と相談の上、お子さんに合った方法を選ぶことが大切です。

不同視の原因②:斜視・斜位

斜視や斜位も、不同視の原因となることがあります。

斜視とは、片方の目が見ようとする対象に正しく向かず、視線がズレてしまう状態を指します。

特に、常に片目だけが内側を向いてしまう「恒常性内斜視」では、ズレている目がうまく使われなくなり、視力が十分に発達しないことがあります。

また、斜位は普段は目立ちにくいですが、疲れたときや集中が途切れたときに視線がズレることがある状態です。

これも、片目に負担がかかる状態が続くと不同視につながる可能性があります。

見落としやすいサイン

・目の向きがズレていることがある

・視線が合いにくい

・顔を傾けて物を見る

・よく物につまずいたり、ぶつかったりする

・両目で物を見るのが苦手そう(距離感がうまくつかめない)

斜視や斜位は、視力の発達を妨げるだけでなく、立体感や奥行きの認識にも影響することがあります。

早い段階で眼科を受診し、視能訓練や眼鏡矯正、必要に応じて手術など、適切な治療を受けることが重要です。

お子さんの視線や姿勢に「あれ?」と感じることがあれば、早めのチェックが安心です。

不同視の原因③:片目の長期間の遮蔽(眼帯・アイパッチ)

眼帯やアイパッチで片目を長期間覆っていると、もう一方の目ばかりが使われる状態になり、視力のバランスが崩れることがあります。

これは、けがや病気の治療中、または弱視の訓練の一環として行うこともあります。

本来は医師の指導のもとに一時的に行われる治療ですが、長期間にわたって片目を使わない状態が続くと、その目の視力が十分に発達しなくなる(=不同視になる)リスクがあります。

想定される場面

・けがや感染症で片目をしばらく保護していた

・弱視治療でアイパッチを使用していたが、使用時間やバランスが適切でなかった

・医師の指示がないまま、片目を長く隠していた

弱視の治療で片目を覆う場合も、使い方や時間の管理が非常に重要です。

眼帯・パッチの使用は、視力を発達させるための手段でもありますが、自己判断で長期間続けると逆効果になることも。

もしお子さんが眼帯を使用している期間に「見え方の変化」や「視線の使い方」に不安を感じたら、早めに眼科医に相談しましょう。

不同視の原因④:利き目ばかりを使う視覚の片寄り

人には右利き・左利きがあるように、「利き目(ききめ)」と呼ばれる、物を見るときに主に使う目があります。

通常は左右の目をバランスよく使うことで視力が発達していきますが、利き目ばかりを使う癖があると、もう片方の目が十分に使われず、視力の発達が遅れてしまうことがあります。

このような状態が続くと、左右の視力に差が生じ、不同視へとつながるリスクが出てきます。

気づきにくい行動の例

・片目でのぞき込むように物を見る

・スマホや本を見るときに顔の向きがいつも一定

・写真や望遠鏡などを、必ず片目で見る習慣がある

・無意識に片方の目を閉じる、覆うことが多い

利き目そのものは自然なものですが、一方の目ばかりに頼る使い方が続くと、視力の左右差が広がる原因になります。

特に成長期のお子さんには、左右の目をバランスよく使う意識づけや環境づくりが重要です。

気になる行動がある場合は、眼科で視力や利き目の使い方をチェックしてもらうと安心です。

不同視の原因⑤:日常の環境による視覚の偏り

子どもたちの日常のちょっとした習慣や環境も、知らず知らずのうちに視力の左右差=不同視につながることがあります。

特に、成長期の目はまだ発達の途中にあるため、偏った使い方が続くと、片方の目の視力だけが発達しにくくなることがあるのです。

気をつけたい環境要因

・寝転んだ姿勢でスマホや本を見る

→ 片目だけで画面を見がちになり、もう片方の目が使われにくくなる

・テレビや黒板などが常に斜めの位置にある

→ 視線をずらして見る癖がつき、利き目に頼る使い方になる

・姿勢が悪い(肘をついて見る・顔を傾ける)

→ 片目だけに負担がかかる状態が長く続く

これらの環境が日常化すると、両目をバランスよく使う習慣が育たず、視力差が広がってしまう恐れがあります。

環境を整えることも立派な予防

・テレビや学習机の位置を、正面に置く工夫をする

・寝転がっての読書や動画視聴は避け、座って見る習慣をつける

・正しい姿勢を促し、左右対称に目を使える環境づくりを意識する

このように、日常の「ちょっとしたこと」を整えるだけでも、不同視のリスクを減らすことができます。

視力は毎日の生活の中で育まれていくもの。お子さんの目の使い方に、少しだけ目を向けてみましょう。

家庭でできる視力低下の改善法

お子さまの視力を守るためには、日々のちょっとした習慣が大切です。

ここでは、家庭で無理なく取り組める視力ケアの方法を3つご紹介します。

遠近運動(ピント調節トレーニング)

遠近運動は、目のピントを合わせる力(調節力)を鍛えるための簡単なトレーニングです。

遠くと近くのものを交互に見ることで、ピントを調節する筋肉(毛様体筋)の柔軟性を高め、目の緊張をほぐす効果が期待できます。

やり方

・窓の外にある遠くの景色(山や建物など)を数秒間見つめる

・次に、自分の指先など近くのものを見つめる

・遠くと近くを交互に、ゆっくりと焦点を合わせるように見る

・これを1~2分ほど繰り返す(1日数回が目安)

テレビのCM中や、勉強の合間などスキマ時間に気軽に取り入れられるのも魅力です。

※無理をせず、リラックスした状態で行うようにしましょう。

疲れを感じたらすぐに中断し、目を休ませることが大切です。

眼球運動(目のストレッチ)

眼球運動は、目の周りの筋肉をほぐし、血行を促進するストレッチのようなトレーニングです。

目を様々な方向に動かすことで、コリをほぐし、疲れ目を予防・軽減する効果があります。

やり方

・顔は動かさず、眼球だけを上→下→右→左→斜め方向にゆっくり動かす

・各方向で2〜3秒ほど静止しながら丁寧に

・数セット繰り返す(1日数回、気づいたときでOK)

特に、パソコンやスマホを使った後、読書や勉強の合間など、目を酷使した後のリフレッシュにおすすめです。

※眼球運動も無理のない範囲で行い、目に痛みや違和感を感じたときは中止してください。

十分な休息と睡眠

目の健康を保つためには、休息と睡眠が不可欠です。

睡眠中、目の筋肉はしっかりと休まり、日中に受けた疲労が回復します。

睡眠で大切なポイント

・年齢に合った適切な睡眠時間を確保する

・就寝前にスマートフォンやタブレット、ゲームを控える(ブルーライトが睡眠の質を下げる可能性)

・リラックスできる環境を整える(読書・音楽・照明を落とすなど)

子どもは大人よりも多くの睡眠が必要です。

規則正しい生活リズムを整え、しっかりと眠ることは、視力の発達にも良い影響を与えます。

日々の積み重ねが、お子さまの視力を守る大きな力になります。

「できることから少しずつ」取り入れて、目の健康を家庭でサポートしていきましょう。

家庭でできる視力回復トレーニング

~正しく知って、ムダなく選ぶ~

巷には「視力がよくなる」とうたうトレーニングが多数ありますが、実際に効果があるのか?

継続できるのか?家庭で取り組むにあたっては、その現実的な効果と実行のしやすさを見極めることが重要です。

ここでは代表的な5つの視力回復トレーニングについて、それぞれの特徴と課題を正直にお伝えします。

ピンホールメガネ

特徴

・小さな穴がたくさん空いたメガネで、ピントが合いやすくなり、視界が一時的にクリアに

・掛け続けること自体は苦ではない

限界と注意点

・視力回復効果には科学的根拠がない

・長時間かけて視力が改善するかは不明

・見え方の変化がないと継続のモチベーションが保ちにくい

総評

・負担は少ないが、視力回復の実効性は低く、継続による変化も期待しにくい。

マジカルアイ(立体視トレーニング)

特徴

・平行法や交差法によって立体画像を見るトレーニング

・ピント調節や両眼視の協調性を鍛えるとされる

限界と注意点

・近視の方にとっては見づらく、目が疲れやすい

・正しく見えるまでにコツが必要で、子どもや初心者には継続が難しい

総評

・一部の人には楽しく続けられるが、視力改善目的ではハードルが高い。近視の方には向かない。

ガボールアイ(視覚認知トレーニング)

特徴

・ガボールパッチという縞模様を使い、脳の視覚処理機能を刺激するトレーニング

・視覚認知力の向上に関する研究は存在する

限界と注意点

・鍛えられるのは主に視覚認知(情報処理の質)であり、視力そのものではない

・トレーニングアプリなどもあるが、視力改善の即効性は期待しづらい

総評

・学習能力や視覚情報処理の補助には有用だが、視力を回復させる目的には向かない。

超音波治療器(ソニマック・ミオピア等)

特徴

・超音波をまぶた越しに目に当て、血流を促進することで眼精疲労の改善を図る機器

・医療機器として販売されているが近視改善効果ではない

限界と注意点

・対象は疲れ目などの眼精疲労であり、近視を改善するものではない

・じっとして目に正確に当て続ける必要があり、子どもには難しい

・継続しても視力そのものの改善は見込めない

総評

・リラクゼーションには役立つが、近視や不同視の根本改善には不向き。

・医療機器でも過信は禁物。

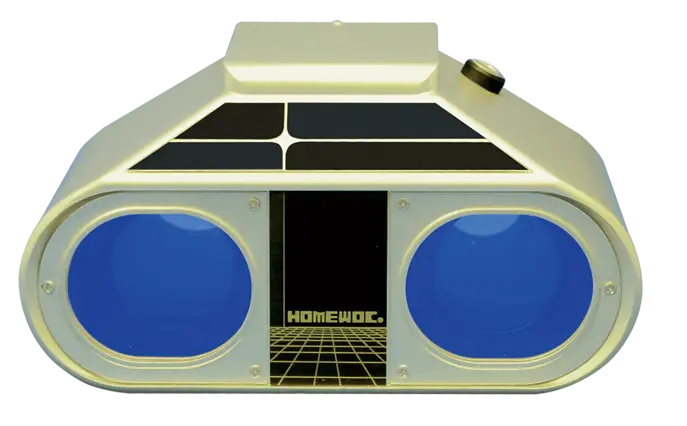

ホームワック(ピント調節トレーニング機器)

特徴

・視力低下の一因であるピント調節機能(毛様体筋)のトレーニングを目的とした家庭用機器

・見る映像に合わせてレンズのピントが変化し、自然な形でピント調節の力を刺激する

・テレビやYouTubeを見ながらできるため、継続しやすい

利点

・両眼同時トレーニングが可能

・論文に基づいた視力回復理論

・眼科医監修の設計で、安全性と再現性に配慮

・1日20分程度、習慣にしやすい

総評

・数少ない、科学的根拠と継続性を兼ね備えた実用的な家庭用トレーニング機器。

・「子どもでも無理なく続けられる」ことが最大の強み。

比較まとめ表

| 方法 | 実用性 | 継続しやすさ | 科学的根拠 | 総合評価(視力回復目的) |

| ピンホールメガネ | △ | 〇 | × | 目の補助にはなるが回復は期待薄 |

| マジカルアイ | △ | △ | △ | 近視の人には難しく、継続困難 |

| ガボールアイ | △ | △ | × | 認知力向上、視力とは別分野 |

| 超音波治療器 | △ | △ | △ | 疲れ目対策向け、視力改善は不可 |

| ホームワック | ◎ | ◎ | 〇 | 視力低下対策として現実的・効果的 |

世の中には「視力がよくなる」と言われる方法が多くありますが、「楽にできて、子どもでも継続しやすい」ことが視力トレーニングでは最も大切です。

その意味でも、「ホームワック」のように、科学的根拠があり、かつ日常の中で自然に取り組めるものを選ぶことが、最も現実的な視力ケアの第一歩と言えるでしょう。

不同視のお子さまにも対応できるトレーニング

視力に左右差のある不同視の場合、立体視トレーニングや片目に頼る方法はうまく見えず継続が難しいことも多く、一般的な視力トレーニングが合わないことがあります。

その点、ホームワックは左右それぞれの視力に合わせてピント調節の強さを個別にダイヤル調整できるため、不同視のお子さまでも無理なくトレーニングを続けることが可能です。

また、両眼同時に刺激を与えることで、どちらか一方に偏らない視力の発達をサポートできる点も大きな特長です。

「うちの子は片目だけ視力が悪いから、トレーニングは難しいかも…」

そんなご家庭にも、ホームワックは続けやすく、不同視のケアにも対応できる安心の設計です。

眼科での治療:オルソケラトロジーという選択肢

〜治療を検討する前に、まずできることから〜

視力低下や不同視が疑われたとき、「すぐに治療が必要なのでは?」と不安になる方も多いかもしれません。

ですが、初期の近視や左右の視力差(不同視)の兆候が出始めた段階では、まず家庭でできるトレーニングによって視力の発達をサポートすることが大切です。

特に成長期の子どもは、目の機能がまだ発展途上で、正しい使い方やトレーニングによって改善の可能性が十分にあります。

生活習慣の見直しや、自宅でできるピント調節トレーニング機器(例:ホームワック)の活用を検討することで、視力の発達を自然に促す選択肢もあります。

それでも治療が必要な場合は?

視力低下の進行が早い、もしくは家庭でのケアだけでは対応が難しいと判断された場合には、眼科での治療という選択肢も検討されます。

オルソケラトロジーとは?

オルソケラトロジーは、特殊なデザインのハードコンタクトレンズを就寝中に装用することで角膜の形状を一時的に矯正し、日中の裸眼視力を改善する治療法です。

メガネやコンタクトレンズを使わずに、裸眼で日中を快適に過ごせることや、近視の進行を抑える効果が期待される点から、注目されています。

治療のメリットとデメリット

メリット

・日中のメガネやコンタクトが不要になる

・近視の進行抑制効果が報告されている

・スポーツやレジャーでも視界が快適

デメリット

・費用が高く、保険適用外であることが多い

・毎日のレンズケアが必須(不十分なケアは眼疾患リスク)

・装用感に慣れる必要がある(特に子どもにはハードルが高い)

・適応検査が必要で、全ての人が受けられるわけではない

眼科医と相談して決めましょう

オルソケラトロジーは、視力矯正の一つの有効な手段ではありますが、すべての子どもに適しているわけではありません。

治療を始める前に、メリット・デメリットを十分に理解し、眼科医としっかり相談することが大切です。

その他の眼科的治療法

お子さまの視力低下の原因によっては、以下のような治療法が選ばれることもあります。

・点眼薬による治療:ピント調節機能の補助や炎症を抑える目的

・手術:先天性白内障や斜視など、構造的な異常に対する治療

いずれも、眼科医の診断と指導に基づいて行われる医療行為です。

まずは家庭でのケアとトレーニングから

オルソケラトロジーのような医療的手段は、選択肢の一つではありますが、まずは無理なく取り組めるトレーニングや生活改善から始めることが、自然な視力回復への第一歩です。

お子さまの目の状態を正しく知り、成長とともに発達していく視力をサポートするには、家庭と医療機関が協力し合うことが何より大切です。

不安なことがあれば、眼科医に相談しながら、最適な方法を見つけていきましょう。

まとめ:早期発見と適切な対策が大切

お子さまの視力低下や不同視は、早期に気づき、適切な対策を取ることで大きく改善が期待できるものです。

特に、視力の発達が活発な幼少期〜小学生の時期においては、日常のちょっとした気づきや習慣が将来の見え方を大きく左右します。

まずは、以下のポイントを意識することが大切です。

気づきが第一歩

片目をつぶって物を見る、目を細める、顔を傾けるなど、見逃しがちなサインに注目

視力検査の結果に関わらず、日常の様子に違和感があれば眼科受診を

生活環境の見直し

寝転んでのスマホやテレビ視聴、姿勢の悪さは視力の左右差を生みやすい

目をバランスよく使える環境(テレビの正面配置・適切な照明・外遊びの時間)を整えることが大切

無理なく続けられる家庭ケアを

ピント調節力を鍛える遠近運動や眼球運動を日常に取り入れる

ホームワックのような、継続しやすく科学的根拠のあるトレーニング機器を活用する

特に不同視の場合でも、左右の視力に合わせて調整できる機器なら安心して使用可能

治療が必要な場合は、慎重な判断を

オルソケラトロジーなどの治療法は、費用やケアの負担、適応の有無などをよく理解した上で選択を

すぐに治療を始めるのではなく、まずは家庭でできるケアと経過観察を優先

視力の問題は、子どもの学習・運動・日常生活に直結する大切なテーマです。

保護者の目配りと、医療・家庭のバランスある対応で、お子さまの目の健康をやさしく守っていきましょう。

気になるサインがあれば、迷わず眼科医に相談を。早めの一歩が、明るい未来につながります。